Singleton的相关实现

文章目录

单线程

在单线程下,下面这个是常见的写法:

|

|

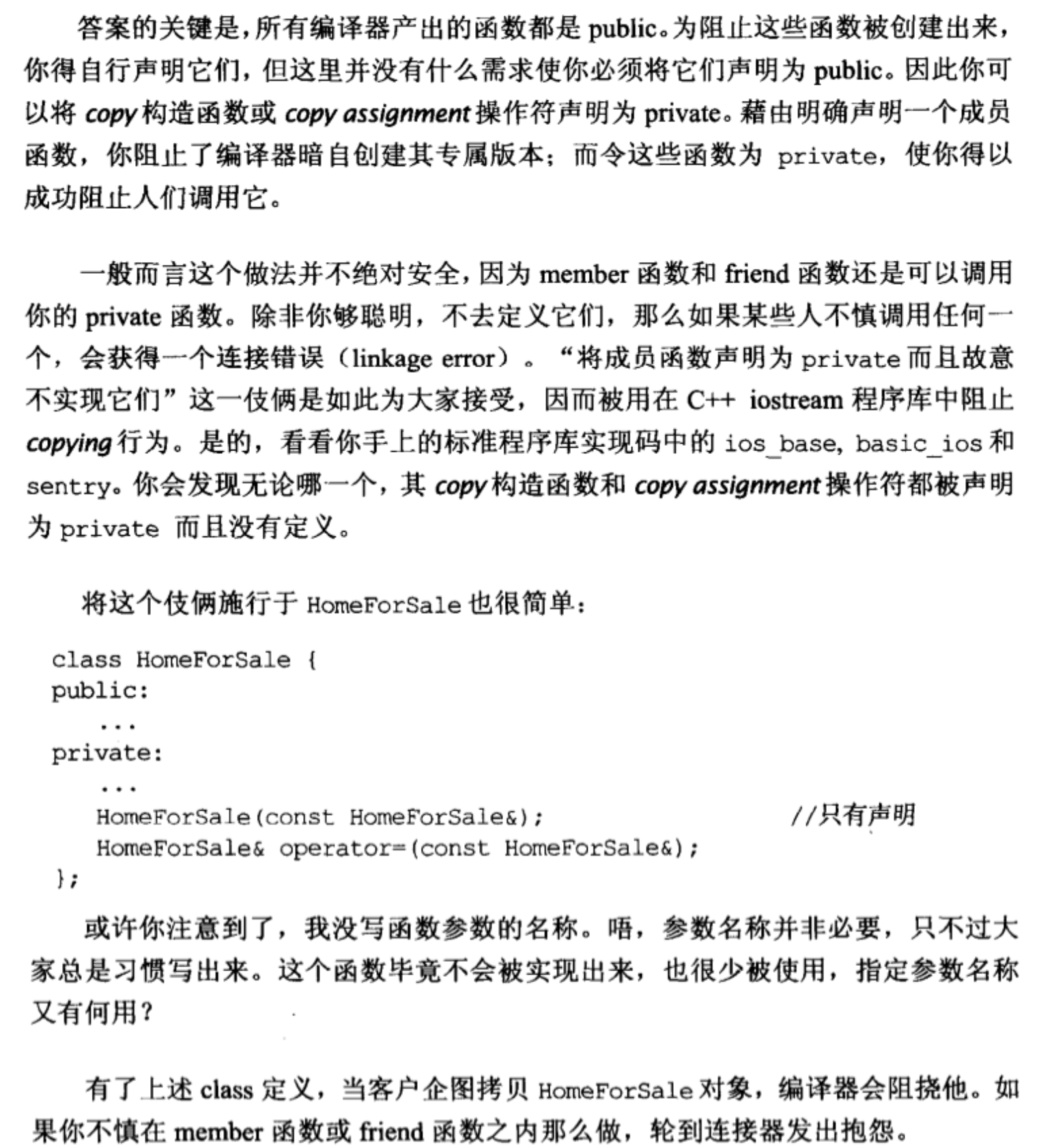

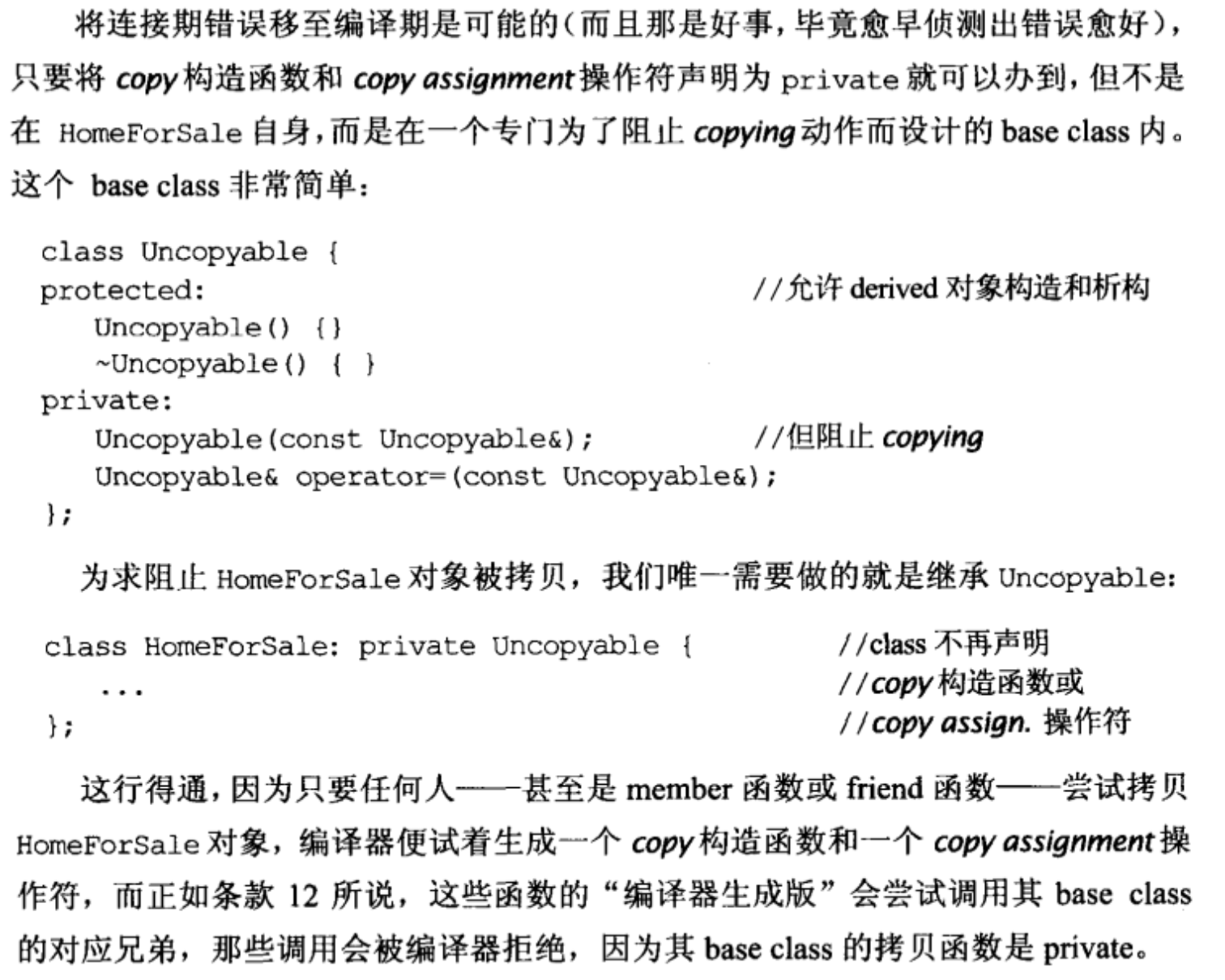

拒绝编译器自动生成的成员函数

重用:template

使用模板的目的是让singleton可重用,对Singleton的重用仅仅是对Instance()函数的重用,因此通过从Singleton派生以继承该函数的实现是一个很好的选择。而Instance()函数如果能根据实际类型更改返回类型则更好了。因此奇异递归模板(CRTP,The Curiously Recurring Template Pattern)模式则是一个非常好的选择

可以创建一个自己的单例类,比如MySingleton.

|

|

垃圾回收

上面的程序必须记住在程序结束的时候,释放内存。为了让它自动的释放内存,我们引入shared_ptr改变它。

|

|

生存期管理

对Singleton的生存期特性的讨论需要分为两个方面:Singleton内使用的静态变量的生存期以及Singleton外在用户代码中所表现的生存期。Singleton内使用的静态变量是一个局部静态变量,因此只有在Singleton的Instance()函数被调用时其才会被创建,从而拥有了延迟初始化(Lazy)的效果,提高了程序的启动性能。同时该实例将生存至程序执行完毕。而就Singleton的用户代码而言,其生存期贯穿于整个程序生命周期,从程序启动开始直到程序执行完毕。当然,Singleton在生存期上的一个缺陷就是创建和析构时的不确定性。由于Singleton实例会在Instance()函数被访问时被创建,因此在某处新添加的一处对Singleton的访问将可能导致Singleton的生存期发生变化。如果其依赖于其它组成,如另一个Singleton,那么对它们的生存期进行管理将成为一个灾难。甚至可以说,还不如不用Singleton,而使用明确的实例生存期管理。

对于具有关联的两个Singleton,对它们进行使用的代码常常局限在同一区域内。该问题的一个解决方法常常是将对它们进行使用的管理逻辑实现为Singleton,而在内部逻辑中对它们进行明确的生存期管理。

多线程

在多线程的环境中,上面单线程的写法就会产生race condition从而产生多次初始化的情况。要想在多线程下工作,最容易想到的就是用锁来保护shared variable了。

|

|

这样在多线程下就能正常工作了。这时候,可能有人会站出来说这种做法每次调用getInstance的时候都会进入临界区,在频繁调用getInstance的时候会比较影响性能。这个时候,为了解决这个问题,DCL写法就被聪明的先驱者发明了。

DCL

DCL即double-checked locking。在普通加锁的写法中,每次调用getInstance都会进入临界区,这样在heavy contention的情况下该函数就会成为系统性能的瓶颈,这个时候就有先驱者们想到了DCL写法,也就是进行两次check,当第一次check为假时,才加锁进行第二次check:

|

|

是不是觉得这样就完美啦?其实在一段时间内,大家都以为这是正确的、有效的做法。实际上却不是这样的。幸运的是,后来有大牛们发现了DCL中的问题,避免了这样错误的写法在更多的程序代码中出现。

那么到底错在哪呢?我们先看看第12行value_ = new T这一句发生了什么:

- 分配了一个T类型对象所需要的内存。

- 在分配的内存处构造T类型的对象。

- 把分配的内存的地址赋给指针value_

主观上,我们会觉得计算机在会按照1、2、3的步骤来执行代码,但是问题就出在这。实际上只能确定步骤1最先执行,而步骤2、3的执行顺序却是不一定的。假如某一个线程A在调用getInstance的时候第12行的语句按照1、3、2的步骤执行,那么当刚刚执行完步骤3的时候发生线程切换,计算机开始执行另外一个线程B。因为第一次check没有上锁保护,那么在线程B中调用getInstance的时候,不会在第一次check上等待,而是执行这一句,那么此时value_已经被赋值了,就会直接返回*value_然后执行后面使用T类型对象的语句,但是在A线程中步骤3还没有执行!也就是说在B线程中通过getInstance返回的对象还没有被构造就被拿去使用了!这样就会发生一些难以debug的灾难问题。

volatile关键字也不会影响执行顺序的不确定性。

在多核心机器的环境下,2个核心同时执行上面的A、B两个线程时,由于第一次check没有锁保护,依然会出现使用实际没有被构造的对象的情况。

不过在新的C++11中,这个问题得到了解决。因为新的C++11规定了新的内存模型,保证了执行上述3个步骤的时候不会发生线程切换,相当这个初始化过程是“原子性”的的操作,DCL又可以正确使用了,不过在C++11下却有更简洁的多线程Singleton写法了,这个留在后面再介绍。

memory barrier(C++11前)

可能有人要问了,那么有什么办法可以在C++11之前的版本下,使得DCL正确工作呢?要使其正确执行的话,就得在步骤2、3直接加上一道memory barrier。强迫CPU执行的时候按照1、2、3的步骤来运行。

|

|

也许有人会说,你这已经把先前的value_ = new T()这一句拆成了下面这样的两条语句, 为什么还要在后面插入some memory barrier?

|

|

原因是现代处理器都是以Out-of-order execution(乱序执行)的方式来执行指令的。现代CPU基本都是多核心的,一个核包含多个执行单元。例如,一个现代的Intel CPU 包含6个执行单元,可以做一组数学,条件逻辑和内存操作的组合。每个执行单元可以做这些任务的组合。这些执行单元并行地操作,允许指令并行地执行。如果从其它 CPU 来观察,这引入了程序顺序的另一层不确定性。

如果站在单个CPU核心的角度上讲,它(一个CPU核心)看到的程序代码都是单线程的,所以它在内部以自己的“优化方式”乱序、并行的执行代码,然后保证最终的结果和按代码逻辑顺序执行的结果一致。但是如果我们编写的代码是多线程的,当不同线程访问、操作共享内存区域的时候,就会出现CPU实际执行的结果和代码逻辑所期望的结果不一致的情况。这是因为以单个CPU核心的视角来看代码是“单线程”的。

所以为了解决这个问题,就需要memory barrier了,利用它来强迫CPU按代码的逻辑顺序执行。例如上面改动版本的getInstance代码中,因为第10行有memory barrier,所以CPU执行第9、10、11按“顺序”执行的。即使在CPU核心内是并行执行指令(比如一个单元执行第9行、一个单元执行第11行)的,但是他们在退役单元(retirement unit)更新执行结果到通用寄存器或者内存中时也是按照9、10、11顺序更新的。例如一个单元A先执行完了第11行,CPU让单元A等待直到执行第9行的单元B执行完成并在退役单元更新完结果以后再在退役单元更新A的结果。

memory barreir是一种特殊的处理器指令,可以保证在此之前的代码全部执行完才开始执行在此之后的代码.

他指挥处理器做下面三件事

- 刷新store buffer。

- 等待直到memory barreir之前的操作已经完成。

- 不将memory barreir之后的操作移到memory barreir之前执行。

通过使用memory barreir,可以确保之前的乱序执行已经全部完成,并且未完成的写操作已全部刷新到主存。因此,数据一致性又重新回到其他线程的身边,从而保证正确内存的可见性。实际上,原子操作以及通过原子操作实现的模型(例如一些锁之类的),都是通过在底层加入memory barrier来实现的。

至于如何加入memory barrier,在unix上可以通过内核提供的barrier()宏来实现。或者直接嵌入ASM汇编指令mfence也可以,barrier宏也是通过该指令实现的。

Meyers Singleton(C++11后)

|

|

先说结论:

- 单线程下,正确。

- C++11及以后的版本(如C++14)的多线程下,正确。

- C++11之前的多线程下,不一定正确。

原因在于在C++11之前的标准中并没有规定local static变量的内存模型,所以很多编译器在实现local static变量的时候仅仅是进行了一次check(参考《深入探索C++对象模型》),于是getInstance函数被编译器改写成这样了:

|

|

于是乎他就不是线程安全的了.

但在C++11却是线程安全的,因为新的C++标准规定了当一个线程正在初始化一个变量的时候,其他线程必须得等到该初始化完成以后才能访问它。

Atomic operation(C++11前)

在C++11之前的版本下,除了通过锁实现线程安全的Singleton外,还可以利用各个编译器内置的atomic operation来实现。(假设类Atomic是封装的编译器提供的atomic operation)

|

|

肯定还有其他的写法,但是思路都差不多,需要区分三种状态:

-

对象已经构造完成

-

对象还没有构造完成,但是某一线程正在构造中

-

对象还没有构造完成,也没有任何线程正在构造中

unix平台(C++11前)

在不使用C++11的情况下,还可以通过pthread_once来实现Singleton。

pthread_once的原型为

int pthread_once(pthread_once_t *once_control, void (*init_routine)(void))

如果每个线程都调用pthread_once,系统就能保证初始化例程init_routine只被调用一次,即在系统首次调用pthread_once时。

示例:

|

|

static object

不用锁和C++11,那么可以通过atomic operation来实现,但是有人会说atomic不是跨平台的,各个编译器的实现不一样。那么其实通过static object来实现也是可行的。

|

|

在进入main之前就把Singleton对象构造出来就可以避免在进入main函数后的多线程环境中构造的各种情况了。这种写法有一个前提就是不能在main函数执行之前调用getInstance,因为C++标准只保证静态变量在main函数之前之前被构造完成。

可能有人会说如果helper的初始化先于value_初始化的话,那么helper_初始化的时候就会使用尚没有被初始化的value_,这个时候使用其返回的对象就会出现问题,或者在后面value_“真正”初始化的时候会覆盖掉helper_初始化时赋给value_的值。

实际上这种情况不会发生,value_的初始化一定先于helper_,因为C++标准保证了这一行为:

local static

上面一种写法只能在进入main函数后才能调用getInstance,那么有人说,我要在main函数之前调用怎么办?

嗯,办法还是有的。这个时候我们就可以利用local static来实现,C++标准保证函数内的local static变量在函数调用之前被初始化构造完成,利用这一特性就可以达到目的:

|

|

这样就可以了。dummy_的作用是即使在main函数之前没有调用getInstance,它依然会作为最后一道屏障保证在进入main函数之前构造完成Singleton对象。这样就避免了在进入main函数后的多线程环境中初始化的各种问题了。

但是此种方法只能在main函数执行之前的环境是单线程的环境下才能正确工作。

实际上,上文所讲述了各种写法中,有一些不能在main函数之前调用。有一些可以在main函数之前调用,但是必须在进入main之前的环境是单线程的情况下才能正常工作。具体哪种写法是属于这两种情况就不一一分析了。总之,个人建议最好不要在进入main函数之前获取Singleton对象。因为上文中的各种方法都用到了staitc member,而C++标准只保证static member在进入main函数之前初始化,但是不同编译单元之间的static member的初始化顺序却是未定义的, 所以如果在main之前就调用getInstance的话,就有可能出现实现Singleton的static member还没有初始化就被使用的情况。

如果万一要在main之前获取Singleton对象,并且进入main之前的环境是多线程环境,这种情形下,还能保证正常工作的写法只有C++ 11下的Meyers Singleton,或者如g++ 4.0及其后续版本这样的编译器提前支持内存模型情况下的C++ 03也是可以的。

文章作者 Forz

上次更新 2017-07-19