P2C+EWMA负载均衡算法实现

文章目录

动态WRR算法(权重轮询)

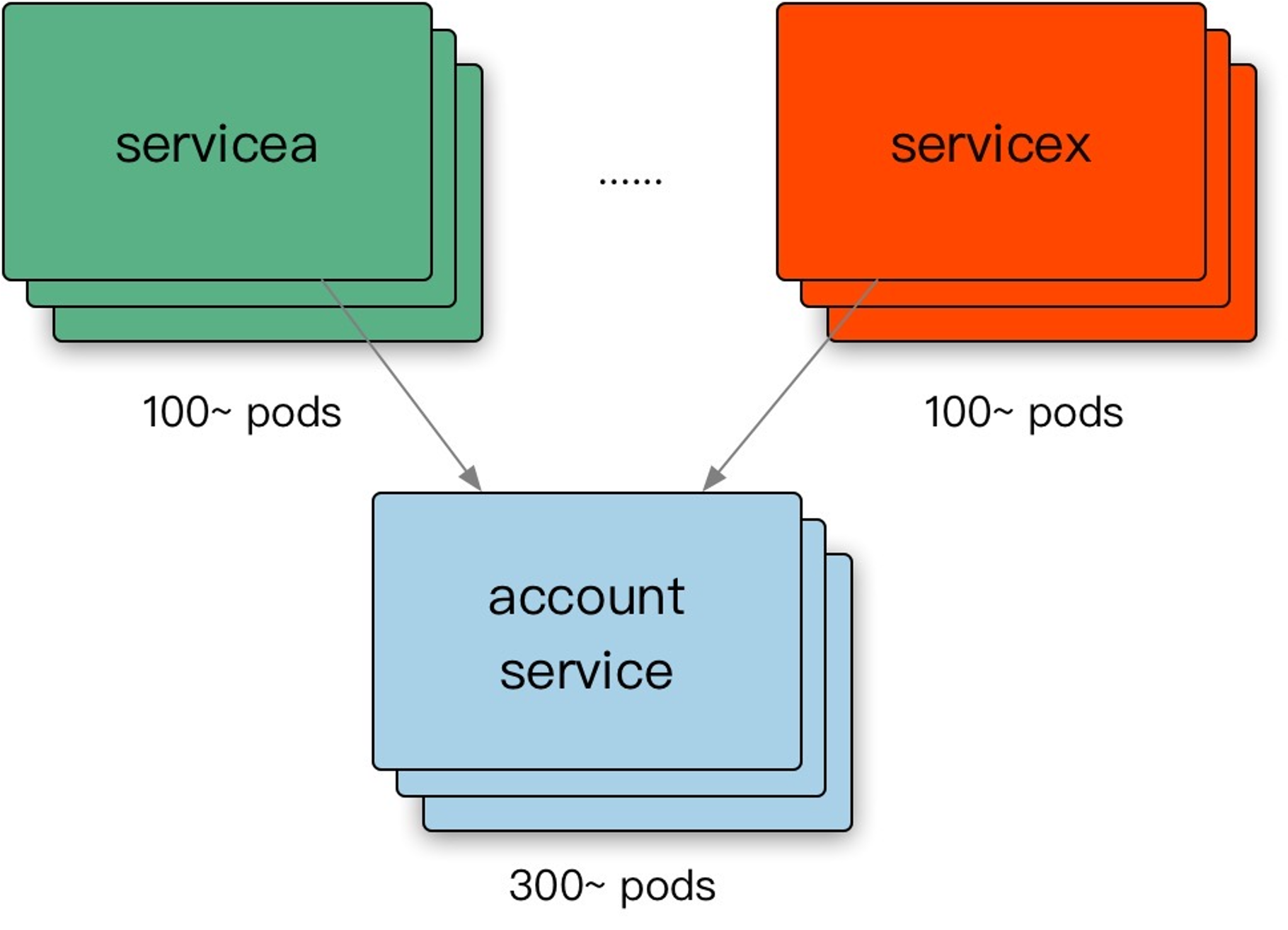

数据中心内部的负载均衡

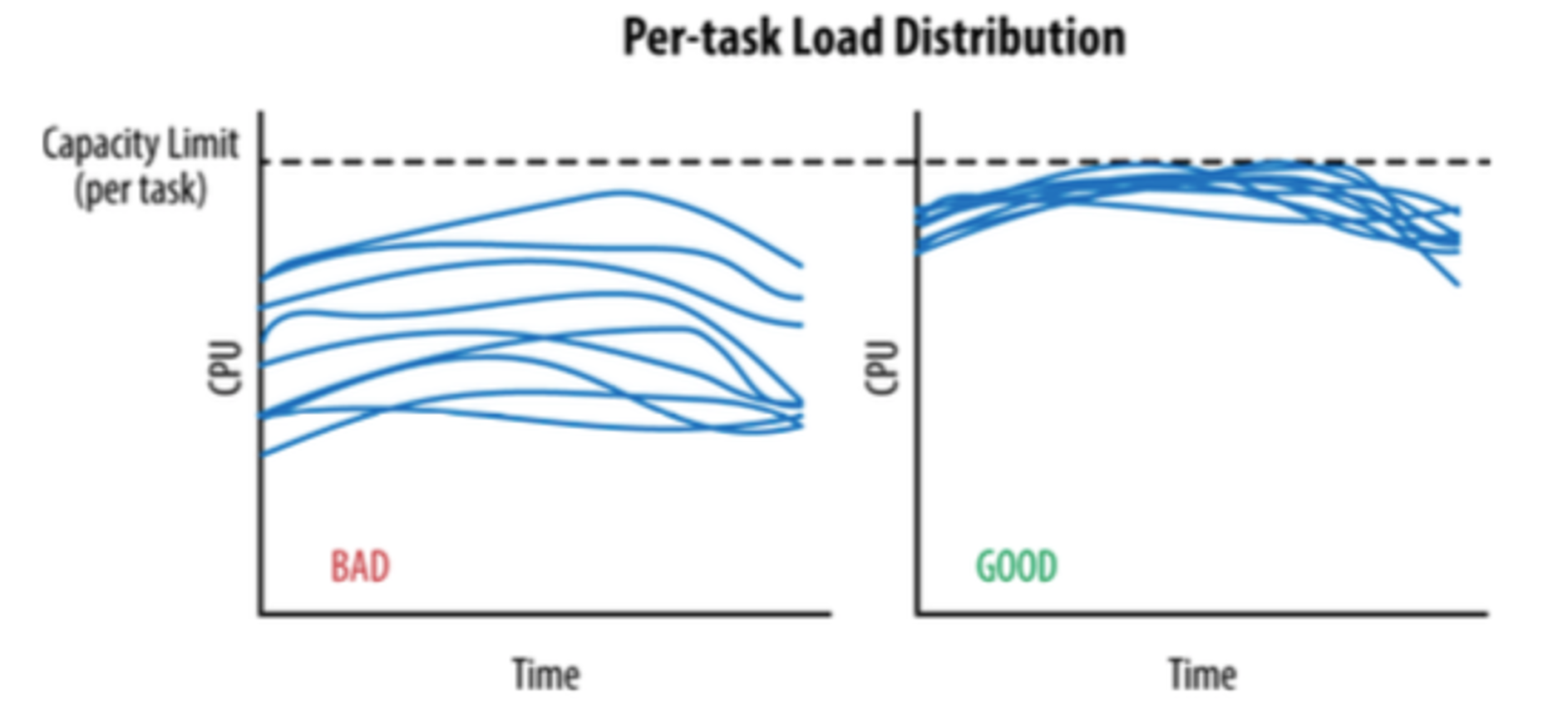

在理想情况下,某个服务的负载会完全均匀地分发给所有的后端任务。在任何时刻,最忙和最不忙的节点永远消耗同样数量的CPU。

目标:

- 均衡的流量分发。

- 可靠的识别异常节点。

- scale-out,增加同质节点扩容。

- 减少错误,提高可用性。

我们发现在 backend 之间的 load 差异比较大:

-

每个请求的处理成本不同。

-

物理机环境的差异:

- 服务器很难强同质性。

- 存在共享资源争用(内存缓存、带宽、IO等)。

-

性能因素:

- FullGC。

- JVM JIT。

参考JSQ(最闲轮训)负载均衡算法带来的问题,缺乏的是服务端全局视图,因此我们目标需要综合考虑:负载+可用性。

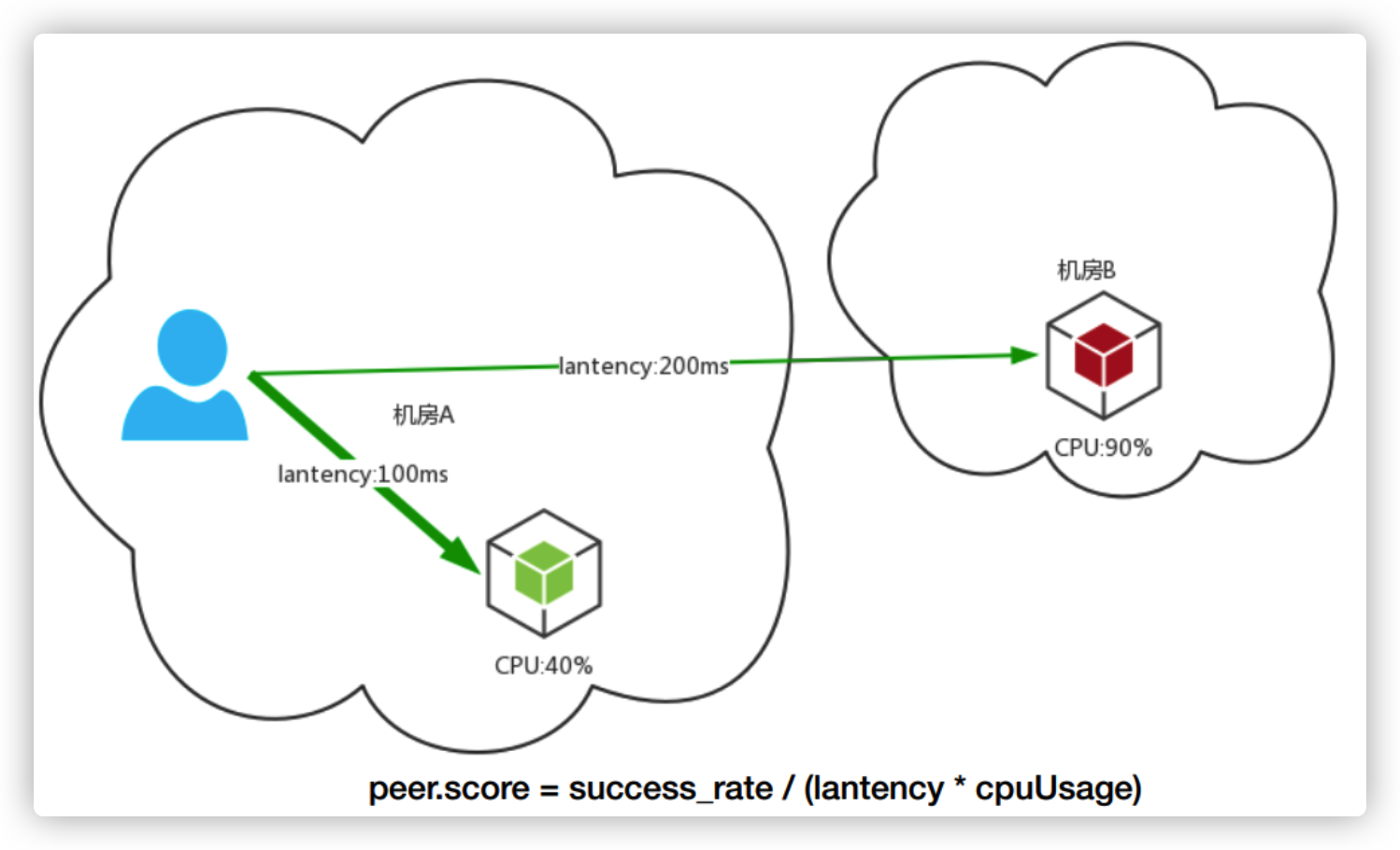

Kratos 在传统的 Nginx-WRR 算法 的基础上,为加权轮询算法增加了 动态调节权重值 ,用户可以在为每一个 Backend 先配置一个初始的权重分,之后算法会根据 Backend 节点 CPU、延迟、服务端错误率、客户端错误率动态打分,(每一次 RPC 调用后)在将打分乘用户自定义的初始权重分得到最后的权重值。

动态感知的 WRR 算法,利用每次 RPC 请求返回的 Response 夹带 CPU 使用率,尽可能感知到服务负载,并且每隔一段时间整体调整一次节点的权重分数,虽然解决了原生WRR的权重固定的问题,但是存在羊群效应问题:“发现其实是信息滞后和分布式带来的羊群效应”,即

就是WRR版本的负载均衡算法虽然会自动刷新权重值,但是在刷新时无法做到完全的实时,再快也不可能超过一个 RTT,都会存在一些信息延迟差。当后台资源比较稀缺时,遇到网络抖动时,就可能会把该节点炸掉,但是在监控上面是感觉不到的,因为 CPU 已经被平均掉了。

从上面的描述看,问题的本质在于gRPC的负载均衡是在客户端实现的,客户端每次请求完获取到服务端CPU数据,可能会存在延迟,在延迟的空档期,大量请求涌入,导致某个后端Node接收大量请求,从而不可用的问题。

P2C算法

介绍

常见的Load balance算法想必大家都不陌生,Random、Round-robin、Least connection、Consistent hash等应该都耳熟能详,这些算法都在实践中有广泛的应用,例如Nginx、Haproxy等负载均衡模块都有相应算法的实现。本文将和大家分享一种全新的Load balance算法:Power of Two Random Choices,也算是Fast 2019 best paper解读《Distcache: Provable load balancing for large-scale storage systems with distributed caching》 的续篇,DistCache利用Power of two random choices实现Cache Query的Load balance:就是在查询Cache中item的时候,从命中的2个Cache节点中选择负载较低的Cache节点来服务;实现简单,效果却不简单。除此之外,新版本的Nginx和Haproxy最近都增加了对Power of Two Random Choices算法的支持,可见一斑。

本文将从Power of Two Random Choices算法的起源说起(也就是数学里面经典的Balls into Bins问题),向大家展示Power of Two Random Choices算法背后的数学原理。并介绍其在解决Hash冲突中的应用,想必能进一步加深大家对Cuckoo Hash、BloomFilter等使用多个hash function做法的理解。

Balls into Bins

首先看数学一个经典的Balls into Bins问题:

假如顺序地将n个Balls投入到n个bins(垃圾桶),策略是从n个bin中随机独立均匀地选择任意一个bin

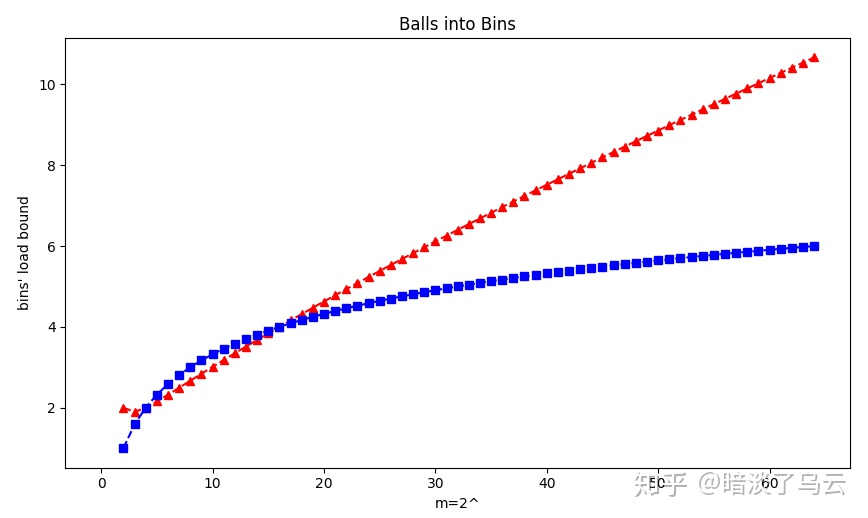

那么当抛球结束的时候,以非常高的概率( 也就是以概率1-o(1)),n个bin中最大负载为(1+o(1))logn/loglogn个balls。注意o(1)指的是高阶无穷小,可以直接忽略掉。

这实际上就是一个无状态的Load balance问题,考虑一个负载均衡器(LB)将n个请求随机等概率的发送给n个Server,那么就可以知道Server上最大的可能负载会是多少。

Power of two random choices

如果选择上做一个小改动,也就是今天要说的Power of two random choices:

假如顺序地将n个Balls投入到n个bins(垃圾桶),策略是从n个bin中随机独立均匀地选择d个bin,然后选择Ball最少的bin放入

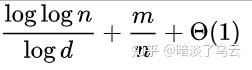

那么当抛球结束的时候,将以非常高的概率( 也就是以概率1-o(1)),n个bin中最大负载为(1+o(1))loglogn/logd+O(1)个balls。

现在情况Balls的数量往往远大于Bins的数量,所以扩展一下:

假如顺序地将m个Balls投入到n个bins(垃圾桶),策略是从n个bin中随机独立均匀地选择d个bin,然后选择Ball最少的bin放入,其中m>=n,d>=2

下面给出一个一组计算的算例,分别m=n={2^2,2^3,2^4……,2^64},其中红色为普通的Balls into Bins问题的最大负载,蓝色为Power of two random choices d=2情况下的最大负载:

通过上图可以发现,Power of two random choices负载均衡的效果是不错的。尽管上面的模型太过理想,假定了所有的key都是必须均匀分布,每个request的size都是相同,和实际生产环境相差巨大,但仍然不妨碍我们认定这种做法的有效性。

伪代码

从可用后端节点列表中做 2 次选择操作(随机算法 or 依据一定策略来选择),得到节点 nodeA、nodeB 比较 nodeA、nodeB 两个节点,选出负载最低(一般是正在处理的连接数 / 请求数最少)的节点作为被选中的节点 伪代码如下:

|

|

EWMA算法

加权移动平均算法

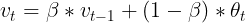

指数加权移动平均算法,是对观察值分别给予不同的权数,按不同权数求得移动平均值,并以最后的移动平均值为基础,确定预测值的方法。采用这种算法,是因为观察期的近期观察值对预测值有较大影响,它更能反映近期变化的趋势。

指数移动加权平均法,是指各数值的加权系数随时间呈指数式递减,越靠近当前时刻的数值加权系数就越大。

- 相较于普通的计算平均值算法,EWMA 不需要保存过去所有的数值,计算量显著减少,同时也减小了存储资源。

- 传统的计算平均值算法对网络耗时不敏感, 而 EWMA 可以通过请求频繁来调节 β,进而迅速监控到网络毛刺或更多的体现整体平均值。

- 当请求较为频繁时, 说明节点网络负载升高了, 我们想监测到此时节点处理请求的耗时(侧面反映了节点的负载情况), 我们就相应的调小β。β越小,EWMA值 就越接近本次耗时,进而迅速监测到网络毛刺;

- 当请求较为不频繁时, 我们就相对的调大β值。这样计算出来的 EWMA值 越接近平均值

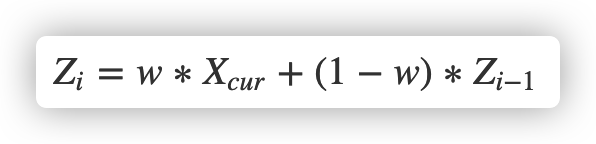

公式如下:

解释:vt代表第t次请求的指数加权平均耗时,vt-1代表上次请求的指数加权平均耗时,θt代表第t次请求的实际耗时。

β值的定义如下:

vt ≈ 1/(1 - β) 次的平均耗时

例:假设β等于0.9,1/(1 - β) 就等于10,也就是vt约等于它前10次请求的平均耗时;假设把β值调大道接近1,例如,将β等于0.98,1/(1-β)=50,按照刚刚的说法也就是当前请求的前50次请求的平均耗时。

由此可以推导出:

β值越大,统计区间越大,当前平均值的计算受到之前平均值的影响也就越大(曲线越平滑,呈现一个平缓的变化趋势)

β值越小,统计区间越小,当前平均值的计算受到之前平均值的影响也就越小(曲线贴近统计原值)

β极小时,便可以认为当次的平均耗时约等于当次本身的实际耗时。

上面的结论接下来会通过实验来进行验证。

其实这些根据上面的公式很容易推到出来,比如现在有两次请求,第一次耗时25ms,第二次耗时50ms,代入公式,计算出第一次和第二次的指数加权平均值为:

v1 = β 0 + (1 - β) 25

v2 = β v1 + (1 - β) 50

可以看到,β值越小,意味着本次请求的实际耗时占比越大,β值越大,之前计算得到的平均值占比越大。

根据上面的理解,相比普通平均值的计算,它更在乎的是一段时间内的平均趋势,而不是直接把当前实际耗时累加到总耗时里参与算术平均运算,这样有一个好处,那就是平均数变化会更加平滑(这个取决于β值的大小,后续会给出证明)。

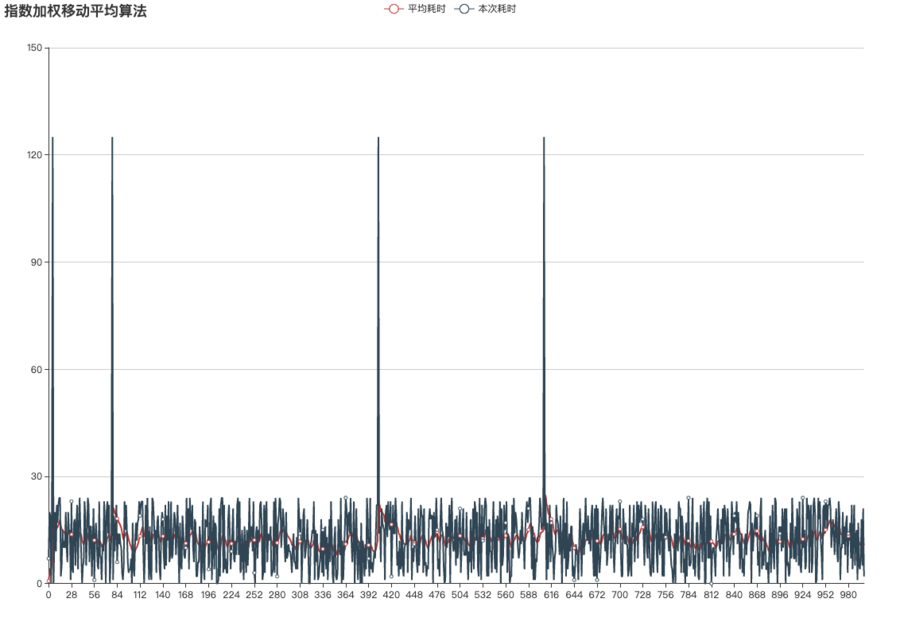

我们再来利用此算法来模拟下1000次请求(同样为了模拟真实情况,让一些请求耗时过高),β我们取值0.9,代表最新请求时的平均值计算会受到最近10次耗时的影响进行平滑过渡,运行结果绘制如下图:

可以看到它得出的平均数曲线并没有算术平均那么稳定,但可以看出,每次网络波动会提升其加权均值,不像算术平均值那样完全不受网络波动影响。

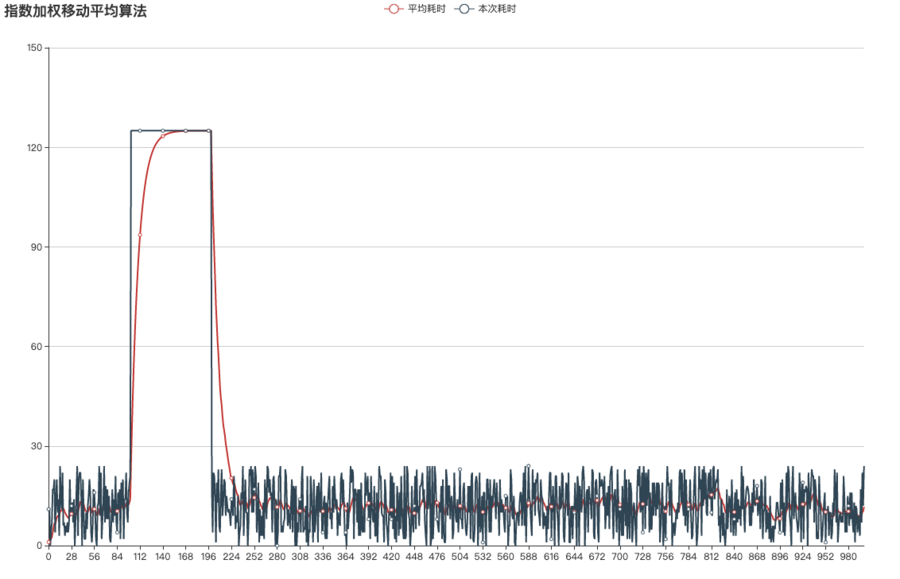

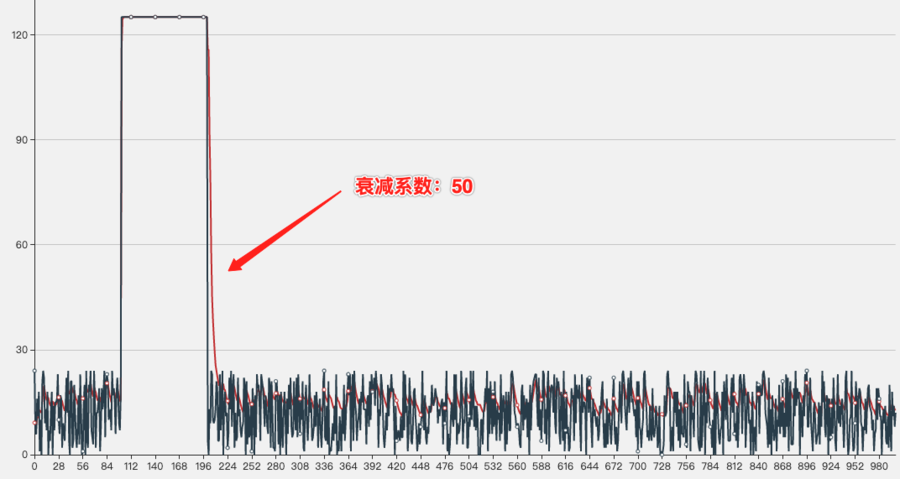

接下来同样假设第100~200次请求,发生了网络延迟,延时5倍,再次利用ewma算法做下模拟:

请将这张图跟图7进行对比,你会发现,利用指数加权平均算法计算出的平均值在网络恢复时,以极快的速度恢复到了正常水平。

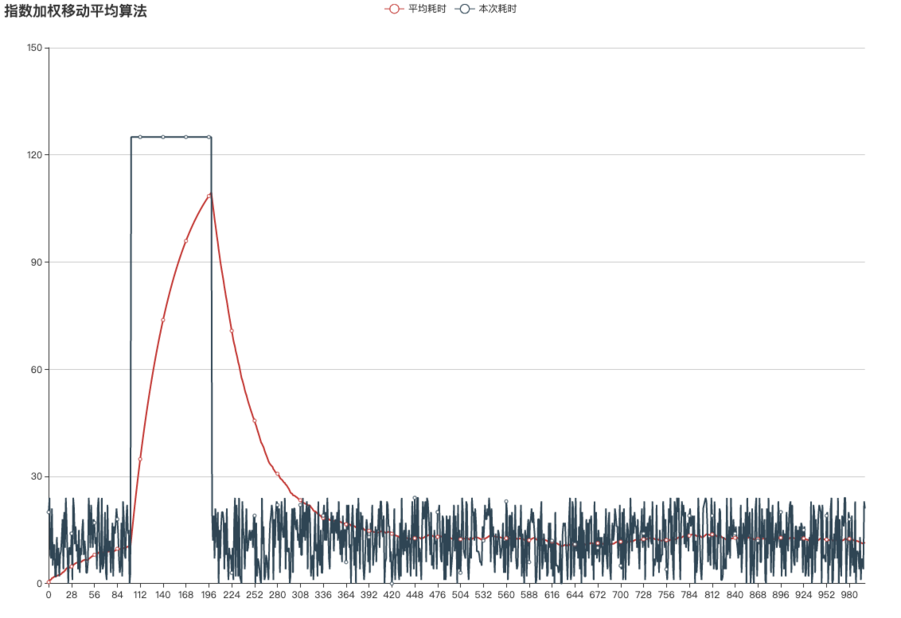

相比算术平均的绝对平均值,指数加权移动平均算法更重要的是它平滑的模拟了平均值的趋势,平均值曲线的峰值和负峰值受β影响,β越大,则当前平均数受到前面数据的影响越大,反之越小,比如我们把图9里的β值调整为0.98,此时在计算当前平均值时则受到前面(1/0.02) = 50个平均值的影响,便得到下图:

因为β值大,所以后续每个平均值都会受到更多前面值的影响,而自己的部分仅占很少影响(参考公式理解),所以它相比图9,在出现网络抖动后,更缓慢的恢复为正常均值,但由于它所统计的范围更大,因此平均数曲线会非常平缓,β值越大,统计周期越长,越能体现某个时段的平均趋势(比如图10里的平均数曲线已经趋近于算术平均数)。

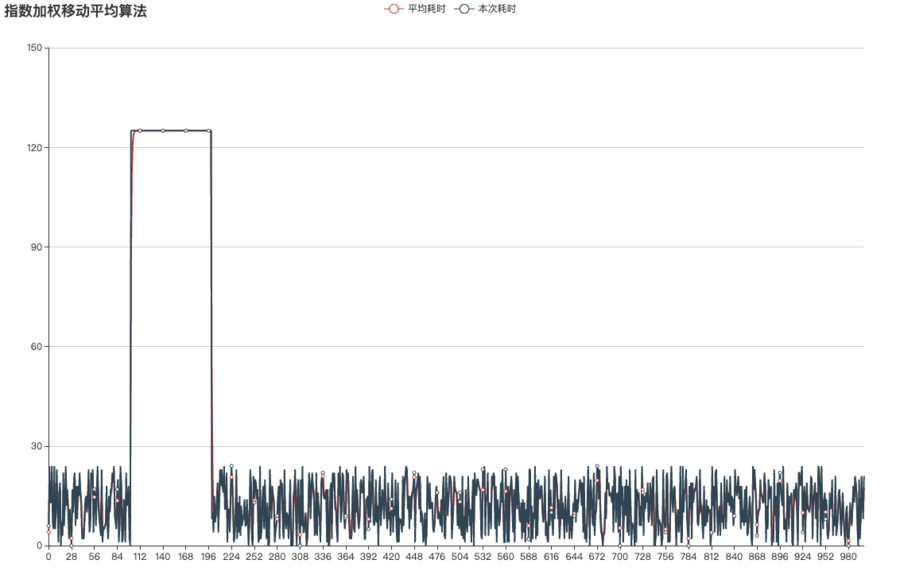

再比如,我们将β设置为0.32,那么计算均值时仅受到前面(1/0.68) = 1.47个均值影响,说白了就是平均值轨迹几乎和正常响应时间重叠:

可以看到,当β很小时,受影响因子无限趋近于1,越趋近于1则越贴近原本值。

| 实验组 | 对照组 | 目的 | 结论 |

|---|---|---|---|

| 图6 | 图8(β=0.9) | 模拟网络正常情况下,两种算法对均值的统计区别 | 算术平均值非常稳定,对单次网络抖动完全无感知,ewma均值则会随着响应时间动态变化,因此单次网络抖动后会稍微提升均值,之后便很快恢复 |

| 图7 | 图9(β=0.9) | 模拟一段网络延迟,看两种算法的均值变化 | 算术平均值会缓慢提升,之后再次以极慢的速度下降,对网络延迟反映迟钝,网络延迟结束后仍然要花很长时间才能恢复到正常均值水平,ewma均值则迅速提升,恢复后迅速下降至正常水平 |

| 图9(β=0.9) | 图10(β=0.98) | 调大ewma的β值 | β值越大,每次计算均值时受到之前均值影响越大,则平均曲线更加平滑,因此图10的曲线要比图9表现更加平滑,但付出的代价是对网络延迟反应也变的迟钝(但也碾压算术平均) |

| 图9(β=0.9) | 图11(β=0.32) | 调小ewma的β值 | β值越小,每次计算均值时受到之前均值影响越小,则平均曲线更加趋近于每次的实际耗时,因此图11的曲线要比图9表现的更加趋近于每次的实际耗时,顺理成章的,它对网络延迟的反映极迅速 |

通过实验,可以看出ewma的优势极大,但β的取值需要仔细斟酌,若β太小,则无法很好的体现出平均值,若β太大,很好的体现了平均值,但对网络波动的反应相对迟钝,这里就考虑到一个折中的方案:

实时调整β值,比如ewma可以在网络波动时适当降低β的值,使其快速感知到波动的存在,当网络波动结束后,适当提升β的值,这样就可以在网络稳定的情况下较好的反映一个区段内的均值情况,这样等于结合了图10和图11各自的优点,实现后将达到一种效果:快速感知网络延迟并迅速提高其均值,当网络恢复后,慢慢降回正常水平(均值恢复需要慢慢进行,因为刚恢复的节点稳定性不可信,慢慢恢复到正常水平,以信任其稳定性)

衰减函数调整β值

通过上面的要求,我们需要完善这个变化的β,那么它该如何变化呢?如何能达到碰到网络波动时迅速感知,当波动过后慢慢恢复的效果呢?慢慢恢复需要多慢?可不可以通过调整某个阈值来控制恢复的速率?

带着上面的问题,需要了解一下:衰减函数(参考:牛顿冷却定律)

计算方法为:

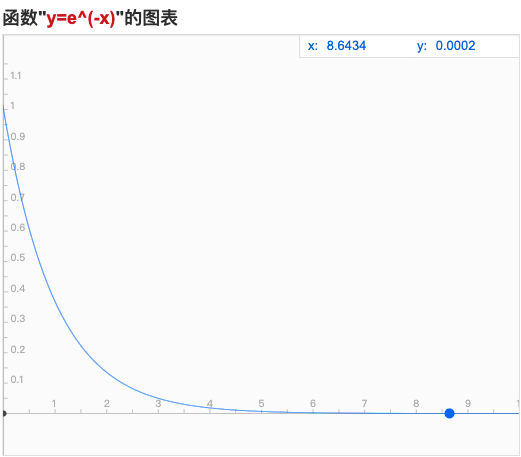

e是数学常量,△t表示第t次请求的耗时,k表示衰减系数,它的函数图如下:

我们把k*△t看做x的取值,那么k和△t成正比,即:k和△t取值越大,β就越小

现在来看看这个结论支不支持我们要实现的功能:

- 网络抖动时,假设△t非常大,即便不乘k值,β值也会变得很小,这是符合我们预期的,我们需要的就是在网络抖动时,迅速感知

- 网络恢复时,△t迅速降低,假设此时△t非常小,则k值越大,图12里对应的x越大,β的值就越小,事实上通过实验可以得出,如果k值很大,得出的曲线近乎等于图11。 经过上面的梳理,发现k值似乎没有起到衰减作用,反而因为它的存在导致β值降低,它的取值在网络抖动恢复后依旧在削弱β的值,导致网络恢复后迅速降低到正常水平,这是我们不愿意看到的,那么上面的函数需要做下变体,即让△t和k值成反比即可:

此时结论如下:

- 网络抖动时,假设△t非常大,即便k值起到中和作用,β值较之前也会明显变小,这是符合我们预期的,我们需要的就是在网络抖动时,迅速感知

- 网络恢复时,即使△t迅速降低,那么由于k值的中和(△t/k的值大小和k值成反比),k越大,β越大,则均值计算受之前波动期的均值影响越大,曲线恢复越缓慢。

这点可以通过下方的验证得到证实,调整衰减系数k,的确可以控制在遇到波动时恢复到正常水平时的速度,衰减系数设置越大,波幅越大(恢复越慢),反之越小(恢复越快)。

衰减系数验证:

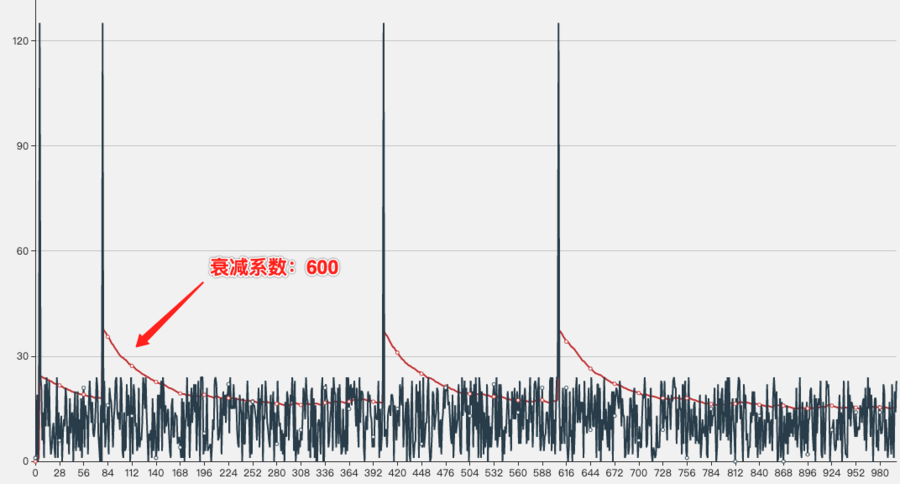

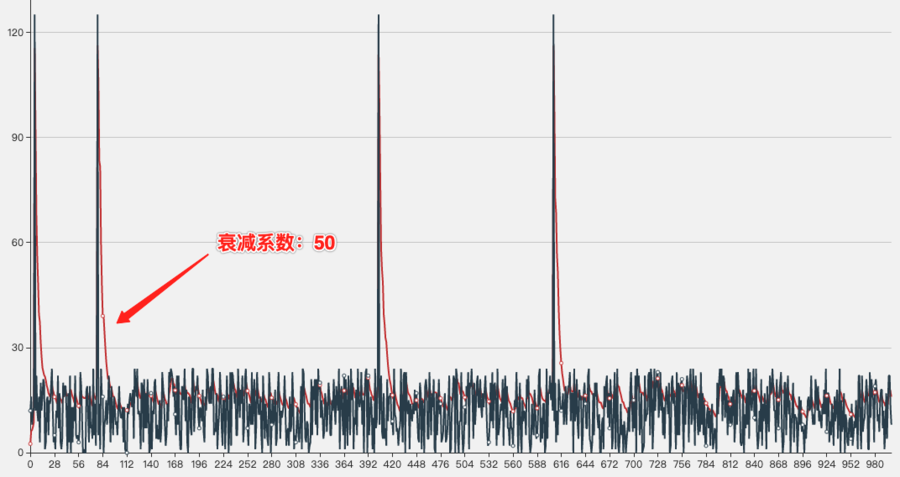

第一组:随机次数的网络抖动,衰减系数分别为600和50

衰减系数为600时的走势图,可以看出,网络恢复后均值变化衰减速度很慢

衰减系数为50时的走势图,可以看出,网络恢复后均值变化衰减速度很快

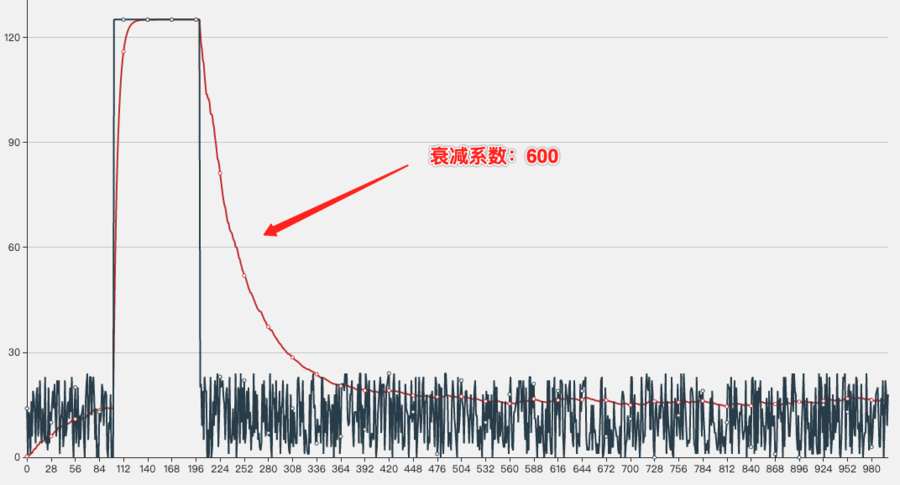

第二组:第100~200次请求响应时间扩大5倍,衰减系数仍然是600和50

衰减系数为600时的走势图,可以看出在抖动发生时,仍然可以迅速感知,后续恢复时的衰减速度跟上面结果一样慢

衰减系数为50时的走势图,可以看出在抖动发生时,可以非常迅速的感知,后续恢复时的衰减速度跟上面结果一样快

算法原理

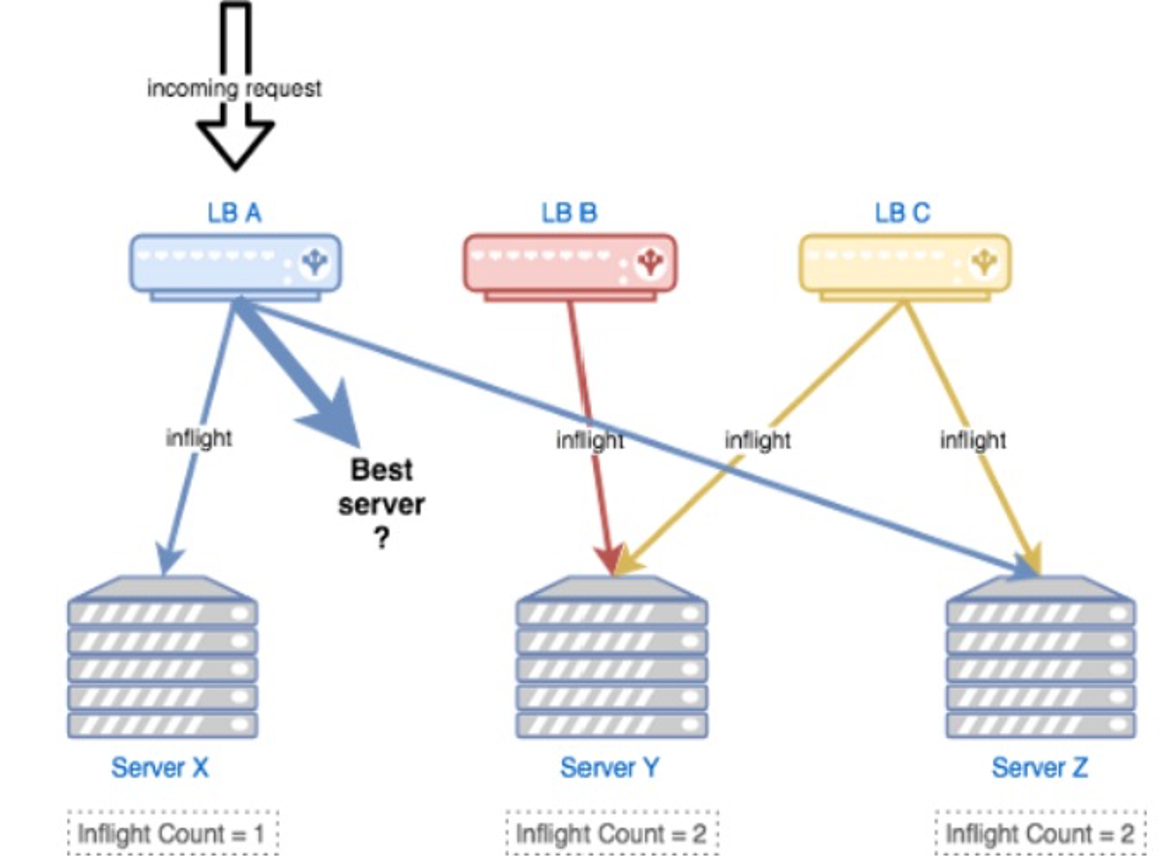

参考了《The power of two choices in randomized load balancing》的思路,我们使用 the choice-of-2 算法,随机选取的两个节点进行打分,选择更优的节点:

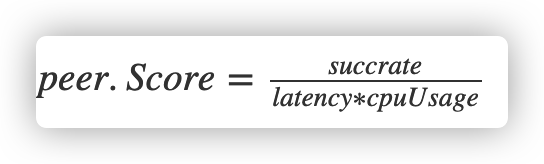

- 选择 backend:CPU,client:health、inflight、latency 作为指标,使用一个简单的线性方程进行打分。

- 对新启动的节点使用常量惩罚值(penalty),以及使用探针方式最小化放量,进行预热。

- 打分比较低的节点,避免进入“永久黑名单”而无法恢复,使用统计衰减的方式,让节点指标逐渐恢复到初始状态(即默认值)。 指标计算结合 moving average,使用时间衰减,计算vt = v(t-1) β + at (1-β) ,β为若干次幂的倒数即: Math.Exp((-span) / 600ms)

本算法通过随机选择两个 node 选择优胜者来避免羊群效应,并通过 ewma(指数加权移动平均法) 尽量获取服务端的实时状态。

针对 服务端 的指标: 服务端获取最近 500ms 内的 CPU 使用率(针对容器场景:需要将 cgroup 设置的限制考虑进去,并除于 CPU 核心数),并将 CPU 使用率乘与 1000 后塞入每次 gRPC 请求中的的 Trailer 中夹带返回

针对 客户端 的指标:

- server_cpu:通过每次请求中服务端塞在 trailer 中的 cpu_usage 拿到服务端最近 500ms 内的 cpu 使用率

- inflight:当前客户端正在发送并等待 response 的请求数(pending request)

- latency: 加权移动平均算法计算出的接口延迟

- client_success: 加权移动平均算法计算出的请求成功率(只记录 gRPC 内部错误,比如 context deadline)

计算权重的公式如下: (\frac{successmetaWeight}{cpu\sqrt{lag}*(inflight+1)})

这个公式的含义很直观,对权重有积极影响的因子,如成功率,初始权重等,位于分子;对权重有消极影响的因子,如cpu负载(过高)、lag延迟(过大)、以及积压的请求数inflight,放在分母的位置。(为了防止除法溢出,inflight做了加1处理)

EWMA 算法的修正(预测)公式是:

其中,在 P2C 算法中,w 系数按照下面的规则获取: w := math.Exp(float64(-td) / float64(tau))

预测的方法是,每隔一段时间进行一次采样,每次采样完成之后,就对预测值进行一次修正,这种方法的特点是近期的采样值对预测值的影响大,远期的影响较小。从算法应用场景可知,和 P2C 算法计算场景比较类似,这里针对 p2c.subConn 结构使用 EWMA 算法,只需要保存上一次计算拿到的结果即可。

代码分析

全局变量 & init

|

|

p2c.subConn

p2c.subConn,封装了 balancer.SubConn,代表了 Client 到 Server 的一条长连接,封装了核心属性(计算权重需要): 其中重要的字段说明如下(牢记一个 subConn 代表了客户端到某个服务端 Node 的唯一属性):

- meta:在服务发现(Etcd)中设置的元数据值

- lag:请求延迟(用于与下次实现加权计算)

- success:使用加权算法拿到的客户端 RPC 调用成功率

- inflight:当前正在处理的请求数

- svrCPU:保存了服务端返回的最近一段时间的 CPU 使用率

- stamp:保存上次计算权重的时间戳(Nano)

|

|

p2c.subConn 实现的方法:

|

|

p2cPickerBuilder

p2cPickerBuilder.Build 在每次后端节点有增减的情况下调用,初始化时会调用一次,readySCs 保存了后端服务器的基础信息,从代码实现上看,也是做了对节点的初始化工作: 当后端有删减时,也会强制把已存在的后端节点进行初始化:

这里后端的初始化数据为

- svrCPU: 500

- lag: 0

- success:1000

- inflight: 1

|

|

p2cPicker

p2c.Picker 实现了负载均衡的选择逻辑:

- Pick:主方法入口

- 先调用 prePick,选择两个随机的 node

- 最后从上一步的 node 列表中选取一个合适的 node,返回其对应的subConn,执行 RPC 请求

- 根据RPC请求结果及 node 回带的服务端 CPU 字段信息,更新本 subConn 的核心因子信息

- stamp

- success

- lag

p2cPicker 结构:

|

|

接下来着重分析下 pick 和 prePick 方法:

prePick 方法,实现了随机选择的逻辑,总循环 3 次,随机从 subConns []*subConn 中选择两个节点 nodeB 和 nodeA,如果满足 node.valid() 的要求,直接返回,不满足的话,返回最后一次的选择的两个节点: 注意返回值中的 nodeA 和 nodeB 都是 subConn 结构。

|

|

picker 的实现如下,重要部分已加了注释,需要关注的有如下几点信息:

- DoneInfo() 是在 RPC 方法执行完成后的回调,主要用于在 gRPC 的 Trailer 返回的 pc 对应的服务端 CPU 信息,根据此 CPU 信息,更新 pc 这个 subConn 的相关信息

- 计算权重分数的方法,每次请求来时我们都会更新延迟,并且把之前获得的时间延迟进行权重的衰减,新获得的时间提高权重,这样就实现了滚动更新

|

|

|

|

trailer需要另一个服务端在返回请求时传入,通常加在中间件里面:

|

|

参考

The Power of Two Random Choices

文章作者 Forz

上次更新 2021-01-24