Linux的进程调度算法

文章目录

常见进程调度算法

先来先服务调度算法

先来先服务(FCFS)调度算法是一种最简单的调度算法,该算法既可用于作业调度,也可用于进程调度。当在作业调度中采用该算法时,每次调度都是从后备作业队列中选择一个或多个最先进入该队列的作业,将它们调入内存,为它们分配资源、创建进程,然后放入就绪队列。在进程调度中采用FCFS算法时,则每次调度是从就绪队列中选择一个最先进入该队列的进程,为之分配处理机,使之投入运行。该进程一直运行到完成或发生某事件而阻塞后才放弃处理机。

短作业优先调度算法

短作业(进程)优先调度算法SJ(P)F,是指对短作业或短进程优先调度的算法。它们可以分别用于作业调度和进程调度。短作业优先(SJF)的调度算法是从后备队列中选择一个或若干个估计运行时间最短的作业,将它们调入内存运行。而短进程优先(SPF)调度算法则是从就绪队列中选出一个估计运行时间最短的进程,将处理机分配给它,使它立即执行并一直执行到完成,或发生某事件而被阻塞放弃处理机时再重新调度。

高响应比优先调度算法

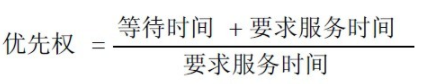

在批处理系统中,短作业优先算法是一种比较好的算法,其主要的不足之处是长作业的运行得不到保证。如果我们能为每个作业引入前面所述的动态优先权,并使作业的优先级随着等待时间的增加而以速率a 提高,则长作业在等待一定的时间后,必然有机会分配到处理机。该优先权的变化规律可描述为:

由于等待时间与服务时间之和就是系统对该作业的响应时间,故该优先权又相当于响应比RP。据此,又可表示为:

由上式可以看出:

-

如果作业的等待时间相同,则要求服务的时间愈短,其优先权愈高,因而该算法有利于短作业。

-

当要求服务的时间相同时,作业的优先权决定于其等待时间,等待时间愈长,其优先权愈高,因而它实现的是先来先服务。

-

对于长作业,作业的优先级可以随等待时间的增加而提高,当其等待时间足够长时,其优先级便可升到很高,从而也可获得处理机。简言之,该算法既照顾了短作业,又考虑了作业到达的先后次序,不会使长作业长期得不到服务。因此,该算法实现了一种较好的折衷。当然,在利用该算法时,每要进行调度之前,都须先做响应比的计算,这会增加系统开销。

多级反馈队列调度算法

在早期的时间片轮转法中,系统将所有的就绪进程按先来先服务的原则排成一个队列,每次调度时,把CPU 分配给队首进程,并令其执行一个时间片。时间片的大小从几ms 到几百ms。当执行的时间片用完时,由一个计时器发出时钟中断请求,调度程序便据此信号来停止该进程的执行,并将它送往就绪队列的末尾;然后,再把处理机分配给就绪队列中新的队首进程,同时也让它执行一个时间片。这样就可以保证就绪队列中的所有进程在一给定的时间内均能获得一时间片的处理机执行时间。换言之,系统能在给定的时间内响应所有用户的请求。

前面介绍的各种用作进程调度的算法都有一定的局限性。如短进程优先的调度算法,仅照顾了短进程而忽略了长进程,而且如果并未指明进程的长度,则短进程优先和基于进程长度的抢占式调度算法都将无法使用。而多级反馈队列调度算法则不必事先知道各种进程所需的执行时间,而且还可以满足各种类型进程的需要,因而它是目前被公认的一种较好的进程调度算法。在采用多级反馈队列调度算法的系统中,调度算法的实施过程如下所述。

-

应设置多个就绪队列,并为各个队列赋予不同的优先级。第一个队列的优先级最高,第二个队列次之,其余各队列的优先权逐个降低。该算法赋予各个队列中进程执行时间片的大小也各不相同,在优先权愈高的队列中,为每个进程所规定的执行时间片就愈小。例如,第二个队列的时间片要比第一个队列的时间片长一倍,……,第i+1个队列的时间片要比第i个队列的时间片长一倍。

-

当一个新进程进入内存后,首先将它放入第一队列的末尾,按FCFS原则排队等待调度。当轮到该进程执行时,如它能在该时间片内完成,便可准备撤离系统;如果它在一个时间片结束时尚未完成,调度程序便将该进程转入第二队列的末尾,再同样地按FCFS原则等待调度执行;如果它在第二队列中运行一个时间片后仍未完成,再依次将它放入第三队列,……,如此下去,当一个长作业(进程)从第一队列依次降到第n队列后,在第n 队列便采取按时间片轮转的方式运行。

-

仅当第一队列空闲时,调度程序才调度第二队列中的进程运行;仅当第1~(i-1)队列均空时,才会调度第i队列中的进程运行。如果处理机正在第i队列中为某进程服务时,又有新进程进入优先权较高的队列(第1~(i-1)中的任何一个队列),则此时新进程将抢占正在运行进程的处理机,即由调度程序把正在运行的进程放回到第i队列的末尾,把处理机分配给新到的高优先权进程。

Linux进程调度算法

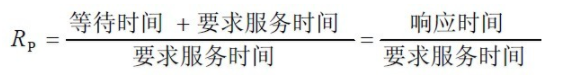

进程的分类

Linux把进程区分为实时进程和非实时进程, 其中非实时进程进一步划分为交互式进程和批处理进程

在linux中, 调度算法可以明确的确认所有实时进程的身份, 但是没办法区分交互式程序和批处理程序, linux2.6的调度程序实现了基于进程过去行为的启发式算法, 以确定进程应该被当做交互式进程还是批处理进程. 当然与批处理进程相比, 调度程序有偏爱交互式进程的倾向。

调度策略

根据进程的不同分类Linux采用不同的调度策略.

对于实时进程,采用FIFO或者Round Robin的调度策略.

对于普通进程,则需要区分交互式和批处理式的不同。传统Linux调度器提高交互式应用的优先级,使得它们能更快地被调度。而CFS和RSDL等新的调度器的核心思想是”完全公平”。这个设计理念不仅大大简化了调度器的代码复杂度,还对各种调度需求的提供了更完美的支持.

注意Linux通过将进程和线程调度视为一个,同时包含二者。进程可以看做是单个线程,但是进程可以包含共享一定资源(代码和/或数据)的多个线程。因此进程调度也包含了线程调度的功能.

目前非实时进程的调度策略比较简单, 因为实时进程值只要求尽可能快的被响应, 基于优先级, 每个进程根据它重要程度的不同被赋予不同的优先级,调度器在每次调度时, 总选择优先级最高的进程开始执行. 低优先级不可能抢占高优先级, 因此FIFO或者Round Robin的调度策略即可满足实时进程调度的需求.

但是普通进程的调度策略就比较麻烦了, 因为普通进程不能简单的只看优先级, 必须公平的占有CPU, 否则很容易出现进程饥饿, 这种情况下用户会感觉操作系统很卡, 响应总是很慢,因此在linux调度器的发展历程中经过了多次重大变动, linux总是希望寻找一个最接近于完美的调度策略来公平快速的调度进程.

优先级范围

Linux采用两种不同的优先级范围:

-

使用nice值,-20~+19,默认为0,值越大优先级越低。Linux系统中nice代表时间片的比例。

-

实时优先级,其值可配置,默认是0~99。和nice值相反,这个值越高,优先级越高。

Linux2.4的调度器O(n)

调度器采用基于优先级的设计,这个调度器和Linus在1992年发布的调度器没有大的区别。该调度器的pick next算法非常简单:对runqueue中所有进程的优先级进行依次进行比较,选择最高优先级的进程作为下一个被调度的进程。(Runqueue是Linux 内核中保存所有就绪进程的队列). pick next用来指从所有候选进程中挑选下一个要被调度的进程的过程。

这种调度算法非常简单易懂: 在每次进程切换时, 内核扫描可运行进程的链表, 计算优先级,然后选择”最佳”进程来运行.

每个进程被创建时都被赋予一个时间片。时钟中断递减当前运行进程的时间片,当进程的时间片被用完时,它必须等待重新赋予时间片才能有机会运行。

Linux2.4调度器保证只有当所有RUNNING进程的时间片都被用完之后,才对所有进程重新分配时间片。这段时间被称为一个epoch。这种设计保证了每个进程都有机会得到执行。

每个epoch中,每个进程允许执行到其时间切片用完。如果某个进程没有使用其所有的时间切片,那么剩余时间切片的一半将被添加到新时间切片使其在下个epoch中可以执行更长时间。调度器只是迭代进程,应用goodness函数(指标)决定下面执行哪个进程。

当然,各种进程对调度的需求并不相同,Linux 2.4调度器主要依靠改变进程的优先级,来满足不同进程的调度需求。事实上,所有后来的调度器都主要依赖修改进程优先级来满足不同的调度需求。

实时进程

实时进程的优先级是静态设定的,而且始终大于普通进程的优先级。因此只有当runqueue中没有实时进程的情况下,普通进程才能够获得调度。

实时进程采用两种调度策略,SCHED_FIFO 和 SCHED_RR

FIFO 采用先进先出的策略,对于所有相同优先级的进程,最先进入 runqueue 的进程总能优先获得调度;Round Robin采用更加公平的轮转策略,使得相同优先级的实时进程能够轮流获得调度。

普通进程

对于普通进程,调度器倾向于提高交互式进程的优先级,因为它们需要快速的用户响应。普通进程的优先级主要由进程描述符中的Counter字段决定 (还要加上 nice 设定的静态优先级) 。进程被创建时子进程的 counter值为父进程counter值的一半,这样保证了任何进程不能依靠不断地 fork() 子进程从而获得更多的执行机会。

Linux2.4调度器是如何提高交互式进程的优先级的呢?如前所述,当所有 RUNNING 进程的时间片被用完之后,调度器将重新计算所有进程的 counter 值,所有进程不仅包括 RUNNING 进程,也包括处于睡眠状态的进程。处于睡眠状态的进程的 counter 本来就没有用完,在重新计算时,他们的 counter 值会加上这些原来未用完的部分,从而提高了它们的优先级。交互式进程经常因等待用户输入而处于睡眠状态,当它们重新被唤醒并进入 runqueue 时,就会优先于其它进程而获得 CPU。从用户角度来看,交互式进程的响应速度就提高了。

缺点:扩展性差

调度器选择进程时需要遍历整个 runqueue 从中选出最佳人选,因此该算法的执行时间与进程数成正比。另外每次重新计算 counter 所花费的时间也会随着系统中进程数的增加而线性增长,当进程数很大时,更新 counter 操作的代价会非常高,导致系统整体的性能下降。

Linux2.5的调度器O(1)

O(1)调度器主要解决了以前版本中的扩展性问题。O(1)调度器在两个方面修改了Linux 2.4调度器,一是进程优先级的计算方法;二是pick next算法。

Linux 2.6内核也支持三种调度策略。其中SCHED_FIFO和SCHED_RR用于实时进程,而SCHED_NORMAL用于普通进程。

进程优先级计算

实时进程的优先级计算

实时进程的优先级由sys_sched_setschedule()设置。该值不会动态修改,而且总是比普通进程的优先级高。在进程描述符中用rt_priority域表示。

普通进程的优先级计算

不同类型的进程应该有不同的优先级。每个进程与生俱来(即从父进程那里继承而来)都有一个优先级,我们将其称为静态优先级。普通进程的静态优先级范围从100到139,100为最高优先级,139 为最低优先级,0-99保留给实时进程。当进程用完了时间片后,系统就会为该进程分配新的时间片(即基本时间片),静态优先级本质上决定了时间片分配的大小。

静态优先级和基本时间片的关系如下:

静态优先级<120,基本时间片=max((140-静态优先级)*20, MIN_TIMESLICE)

静态优先级>=120,基本时间片=max((140-静态优先级)*5, MIN_TIMESLICE)

其中MIN_TIMESLICE为系统规定的最小时间片。从该计算公式可以看出,静态优先级越高(值越低),进程得到的时间片越长。其结果是,优先级高的进程会获得更长的时间片,而优先级低的进程得到的时间片则较短。进程除了拥有静态优先级外,还有动态优先级,其取值范围是100到139。当调度程序选择新进程运行时就会使用进程的动态优先级,动态优先级和静态优先级的关系可参考下面的公式:

动态优先级=max(100 , min(静态优先级 – bonus + 5) , 139)

从上面看出,动态优先级的生成是以静态优先级为基础,再加上相应的惩罚或奖励(bonus)。这个bonus并不是随机的产生,而是根据进程过去的平均睡眠时间做相应的惩罚或奖励。

所谓平均睡眠时间(sleep_avg,位于task_struct结构中)就是进程在睡眠状态所消耗的总时间数,这里的平均并不是直接对时间求平均数。平均睡眠时间随着进程的睡眠而增长,随着进程的运行而减少。因此,平均睡眠时间记录了进程睡眠和执行的时间,它是用来判断进程交互性强弱的关键数据。如果一个进程的平均睡眠时间很大,那么它很可能是一个交互性很强的进程。反之,如果一个进程的平均睡眠时间很小,那么它很可能一直在执行。

理解了平均睡眠时间,那么bonus的含义也就显而易见了。交互性强的进程会得到调度程序的奖励(bonus为正),而那些一直霸占CPU的进程会得到相应的惩罚(bonus为负)。其实bonus相当于平均睡眠时间的缩影,此时只是将sleep_avg调整成bonus数值范围内的大小。可见平均睡眠时间可以用来衡量进程是否是一个交互式进程。如果满足下面的公式,进程就被认为是一个交互式进程:

动态优先级≤3*静态优先级/4 + 28

pick next算法

普通进程的调度选择算法基于进程的优先级,拥有最高优先级的进程被调度器选中。

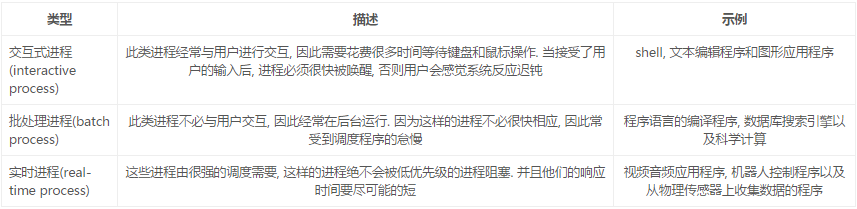

调度器为每一个CPU维护了两个进程队列数组:指向活动运行队列的active数组和指向过期运行队列的expire数组。数组中的元素着保存某一优先级的进程队列指针。系统一共有140个不同的优先级,因此这两个数组大小都是140。它们是按照先进先出的顺序进行服务的。被调度执行的任务都会被添加到各自运行队列优先级列表的末尾。每个任务都有一个时间片,这取决于系统允许执行这个任务多长时间。运行队列的前100个优先级列表保留给实时任务使用,后40个用于用户任务,参见下图:

当需要选择当前最高优先级的进程时,2.5调度器不用遍历整个runqueue,而是直接从active数组中选择当前最高优先级队列中的第一个进程。假设当前所有进程中最高优先级为50(换句话说,系统中没有任何进程的优先级小于50)。则调度器直接读取 active[49],得到优先级为50的进程队列指针。该队列头上的第一个进程就是被选中的进程。这种算法的复杂度为O(1),从而解决了2.4调度器的扩展性问题。

为了实现O(1)算法active数组维护了一个由5个32位的字(140个优先级)组成的bitmap,当某个优先级别上有进程被插入列表时,相应的比特位就被置位。 sched_find_first_bit()函数查询该bitmap,返回当前被置位的最高优先级的数组下标。在上例中sched_find_first_bit函数将返回49。在IA处理器上可以通过bsfl等指令实现。可见查找一个任务来执行所需要的时间并不依赖于活动任务的个数,而是依赖于优先级的数量。这使得 2.5 版本的调度器成为一个复杂度为 O(1) 的过程,因为调度时间既是固定的,而且也不会受到活动任务个数的影响。

tick中断

为了提高交互式进程的响应时间,O(1)调度器不仅动态地提高该类进程的优先级,还采用以下方法:

每次时钟tick中断时,进程的时间片(time_slice)被减一。当time_slice为0时,表示当前进程的时间片用完,调度器判断当前进程的类型,如果是交互式进程或者实时进程,则重置其时间片并重新插入active数组。如果不是交互式进程则从active数组中移到expired数组,并根据上述公式重新计算时间片。

这样实时进程和交互式进程就总能优先获得CPU。然而这些进程不能始终留在active数组中,否则进入expire数组的进程就会产生饥饿现象。当进程已经占用CPU时间超过一个固定值后,即使它是实时进程或者交互式进程也会被移到expire数组中。当active数组中的所有进程都被移到expire数组中后,调度器交换active数组和expire数组。因此新的active数组又恢复了初始情况,而expire数组为空,从而开始新的一轮调度。

缺点:代码复杂

O(1)调度器区分交互式进程和批处理进程的算法与以前虽大有改进,但仍然在很多情况下会失效。有一些著名的程序总能让该调度器性能下降,导致交互式进程反应缓慢。例如fiftyp.c, thud.c, chew.c, ring-test.c, massive_intr.c等。而且O(1)调度器对NUMA支持也不完善。为了解决这些问题,大量难以维护和阅读的复杂代码被加入Linux2.6.0的调度器模块,虽然很多性能问题因此得到了解决,可是另外一个严重问题始终困扰着许多内核开发者,那就是代码的复杂度问题。很多复杂的代码难以管理并且对于纯粹主义者而言未能体现算法的本质。

完全公平的调度器CFS

CFS是最终被内核采纳的调度器。它不再跟踪进程的睡眠时间,也不再企图区分交互式进程。它将所有的进程都统一对待,这就是公平的含义。CFS的算法和实现都相当简单,众多的测试表明其性能也非常优越。

CFS百分之八十的工作可以用一句话概括:CFS在真实的硬件上模拟了完全理想的多任务处理器。在真空的硬件上,同一时刻我们只能运行单个进程,因此当一个进程占用CPU时,其它进程就必须等待,这就产生了不公平。但是在“完全理想的多任务处理器 “下,每个进程都能同时获得CPU的执行时间,即并行地每个进程占1/nr_running的时间。例如当系统中有两个进程时,CPU的计算时间被分成两份,每个进程获得50%。假设runqueue中有n个进程,当前进程运行了10ms。在“完全理想的多任务处理器”中,10ms应该平分给n个进程(不考虑各个进程的nice值),因此当前进程应得的时间是(10/n)ms,但是它却运行了10ms。所以CFS将惩罚当前进程,使其它进程能够在下次调度时尽可能取代当前进程。最终实现所有进程的公平调度。

与之前的Linux调度器不同,CFS没有将任务维护在链表式的运行队列中,它抛弃了active/expire数组,而是对每个CPU维护一个以时间为顺序的红黑树。

该树方法能够良好运行的原因在于:

红黑树可以始终保持平衡,这意味着树上没有路径比任何其他路径长两倍以上。

由于红黑树是二叉树,查找操作的时间复杂度为O(log n)。但是除了最左侧查找以外,很难执行其他查找,并且最左侧的节点指针始终被缓存。

对于大多数操作(插入、删除、查找等),红黑树的执行时间为O(log n),而以前的调度程序通过具有固定优先级的优先级数组使用 O(1)。O(log n) 行为具有可测量的延迟,但是对于较大的任务数无关紧要。Molnar在尝试这种树方法时,首先对这一点进行了测试。

红黑树可通过内部存储实现,即不需要使用外部分配即可对数据结构进行维护。

要实现平衡,CFS使用”虚拟运行时”表示某个任务的时间量。任务的虚拟运行时越小,意味着任务被允许访问服务器的时间越短,其对处理器的需求越高。CFS还包含睡眠公平概念以便确保那些目前没有运行的任务(例如,等待 I/O)在其最终需要时获得相当份额的处理器。

红黑树键值计算

理解CFS的关键就是了解红黑树键值的计算方法。该键值由三个因子计算而得:一是进程已经占用的CPU时间;二是当前进程的nice值;三是当前的cpu负载。进程已经占用的CPU时间对键值的影响最大,其实很大程度上我们在理解CFS时可以简单地认为键值就等于进程已占用的 CPU时间。因此该值越大,键值越大,从而使得当前进程向红黑树的右侧移动。另外CFS规定,nice值为1的进程比nice值为0的进程多获得10%的 CPU时间。在计算键值时也考虑到这个因素,因此nice值越大,键值也越大。

CFS为每个进程都维护两个重要变量:fair_clock和wait_runtime。这里我们将为每个进程维护的变量称为进程级变量,为每个CPU维护的称作CPU级变量,为每个runqueue维护的称为runqueue级变量。进程插入红黑树的键值即为fair_clock – wait_runtime。

fair_clock从其字面含义上讲就是一个进程应获得的CPU时间,即等于进程已占用的CPU时间除以当前 runqueue中的进程总数;wait_runtime是进程的等待时间。它们的差值代表了一个进程的公平程度。该值越大,代表当前进程相对于其它进程越不公平。对于交互式任务,wait_runtime高而fair_clock低,因此它能拥有更低的红黑树键值,更靠近红黑树的左边。从而得到快速响应。

红黑树是平衡树,调度器每次总最左边读出一个叶子节点,该读取操作的时间复杂度是O(LogN)

tick中断

在CFS中,tick中断首先更新调度信息。然后调整当前进程在红黑树中的位置。调整完成后如果发现当前进程不再是最左边的叶子,就标记need_resched标志,中断返回时就会调用scheduler()完成进程切换。否则当前进程继续占用CPU。从这里可以看到 CFS抛弃了传统的时间片概念。Tick中断只需更新红黑树,以前的所有调度器都在tick中断中递减时间片,当时间片或者配额被用完时才触发优先级调整并重新调度。

组成部分

时间记账

使用sched_entity结构体进行记账;vruntime存放进程的虚拟执行时间(ns,根据进程总数标准化过),记录程序到底运行了多长时间以及还需要运行多长时间。

进程选择

使用红黑树组织可运行进程队列,以vruntime为键,选择最小vrumtime的进程。

添加进程,删除进程,就是红黑树的插入,删除操作,不过这里缓存了最左叶子节点,提高选择最小vrumtime的进程的速度。

调度器入口

schedule()函数调用pick_next_task函数,以优先级为序,从高到低,依次检查每一个调度类,从最高优先级的调度类中,选择最高优先级的进程。

睡眠和唤醒

睡眠:进程标记为休眠状态,从可执行红黑树中移出,放入等待队列,调用schedule选择和执行一个其他进程。

唤醒:进程杯设置为可执行状态,从等待队列移到可执行红黑树中。

文章作者 Forz

上次更新 2017-06-25