缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩

文章目录

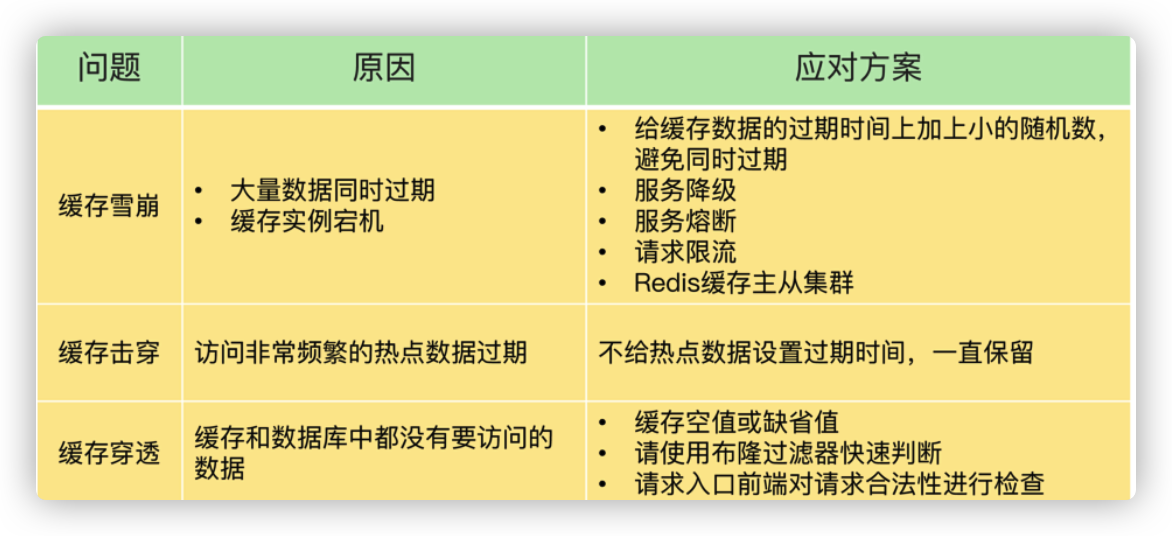

缓存雪崩

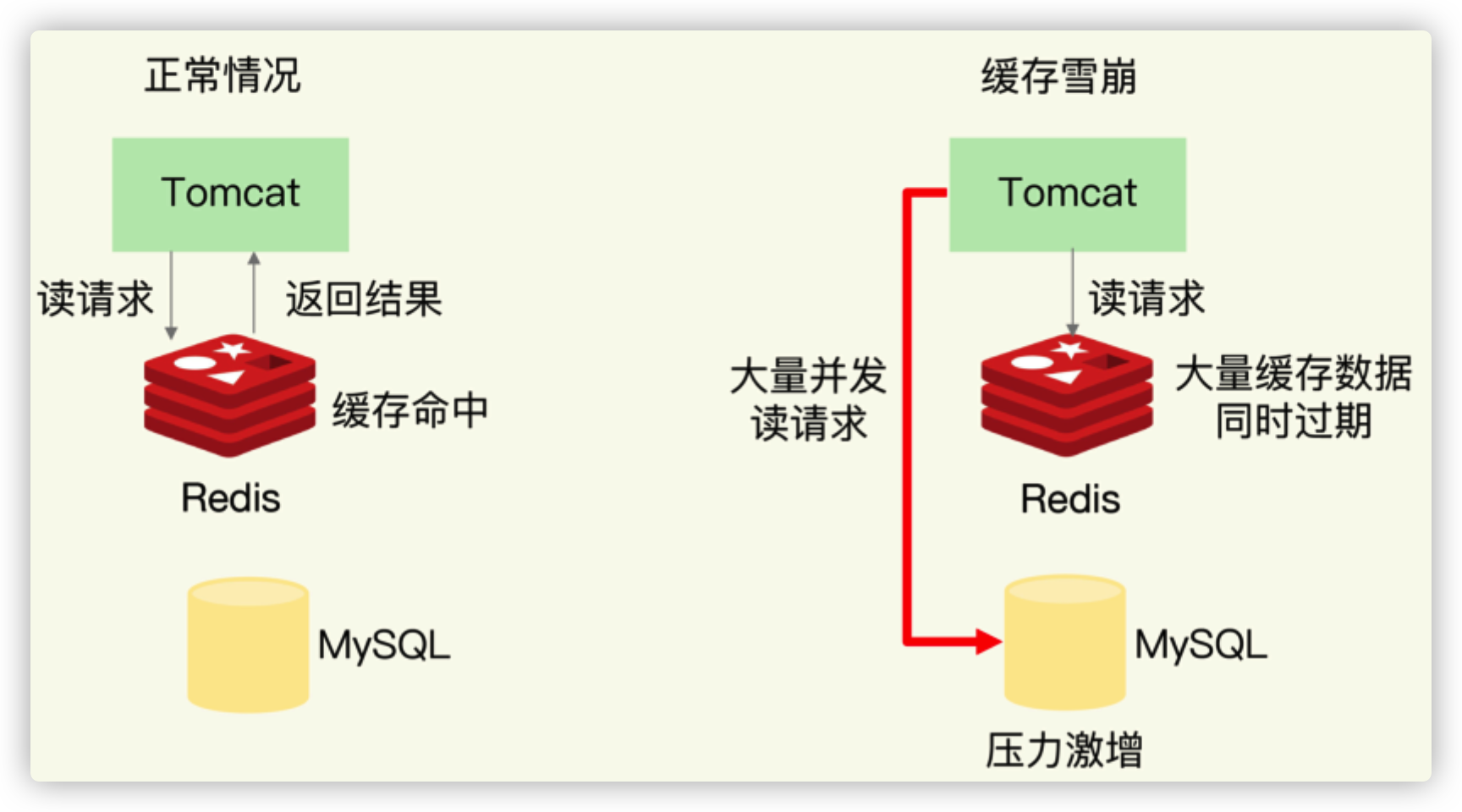

缓存雪崩是指大量的应用请求无法在 Redis 缓存中进行处理,紧接着,应用将大量请求发送到数据库层,导致数据库层的压力激增。

缓存雪崩一般是由两个原因导致的,应对方案也有所不同,我们一个个来看。

第一个原因是:缓存中有大量数据同时过期,导致大量请求无法得到处理。

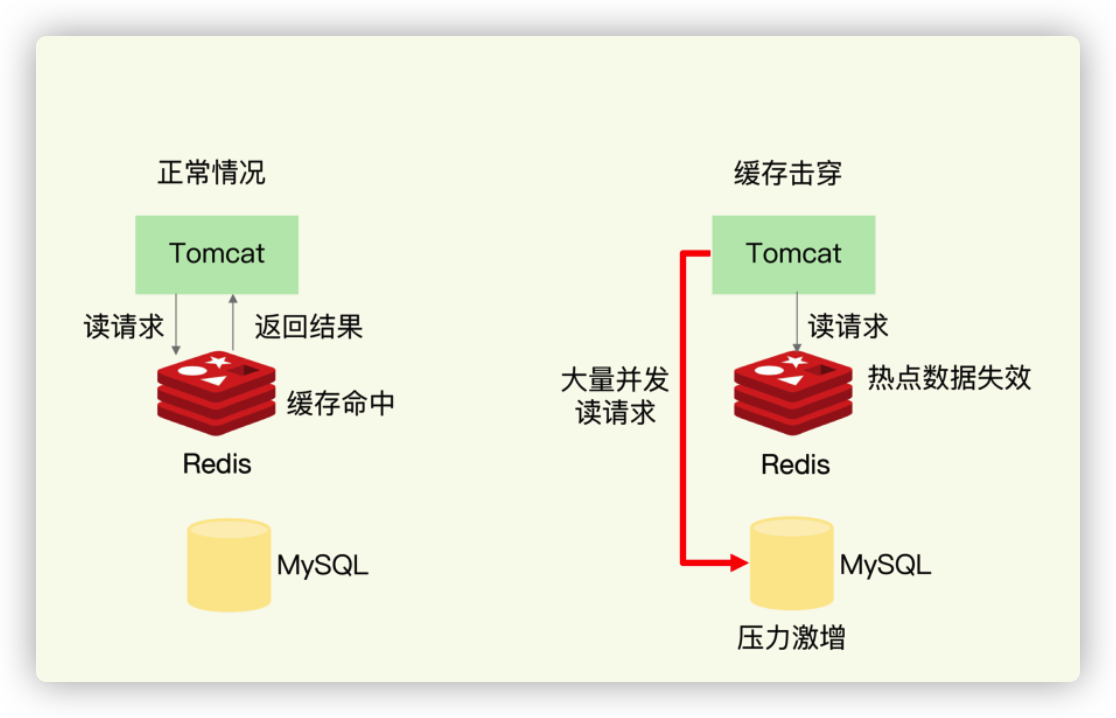

具体来说,当数据保存在缓存中,并且设置了过期时间时,如果在某一个时刻,大量数据同时过期,此时,应用再访问这些数据的话,就会发生缓存缺失。紧接着,应用就会把请求发送给数据库,从数据库中读取数据。如果应用的并发请求量很大,那么数据库的压力也就很大,这会进一步影响到数据库的其他正常业务请求处理。我们来看一个简单的例子,如下图所示:

针对大量数据同时失效带来的缓存雪崩问题,我给你提供两种解决方案。

首先,我们可以避免给大量的数据设置相同的过期时间。如果业务层的确要求有些数据同时失效,你可以在用 EXPIRE 命令给每个数据设置过期时间时,给这些数据的过期时间增加一个较小的随机数(例如,随机增加 1~3 分钟),这样一来,不同数据的过期时间有所差别,但差别又不会太大,既避免了大量数据同时过期,同时也保证了这些数据基本在相近的时间失效,仍然能满足业务需求。

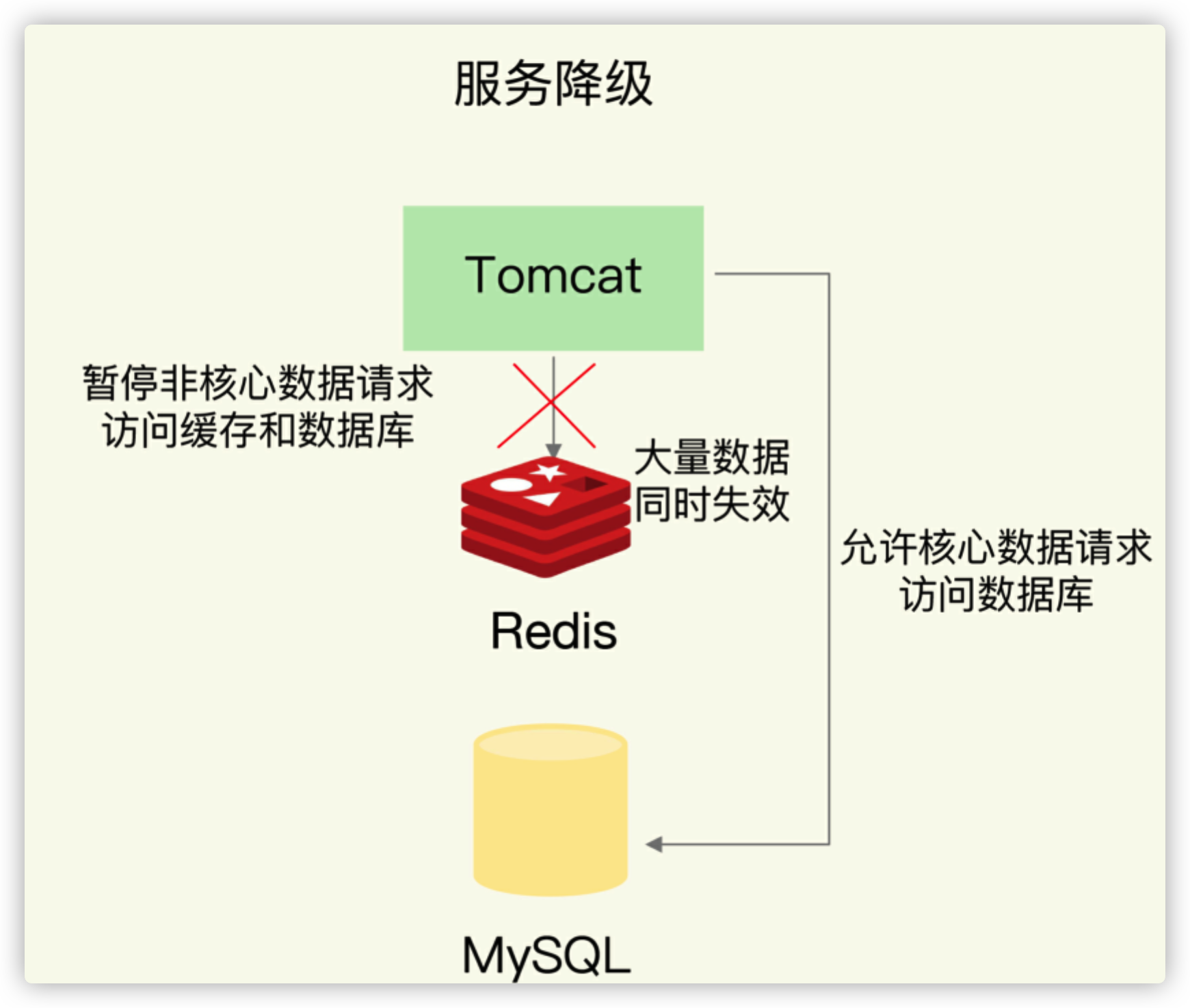

除了微调过期时间,我们还可以通过服务降级,来应对缓存雪崩。

所谓的服务降级,是指发生缓存雪崩时,针对不同的数据采取不同的处理方式。

这样一来,只有部分过期数据的请求会发送到数据库,数据库的压力就没有那么大了。下面这张图显示的是服务降级时数据请求的执行情况,你可以看下。

- 当业务应用访问的是非核心数据(例如电商商品属性)时,暂时停止从缓存中查询这些数据,而是直接返回预定义信息、空值或是错误信息;

- 当业务应用访问的是核心数据(例如电商商品库存)时,仍然允许查询缓存,如果缓存缺失,也可以继续通过数据库读取。

这样一来,只有部分过期数据的请求会发送到数据库,数据库的压力就没有那么大了。下面这张图显示的是服务降级时数据请求的执行情况,你可以看下。

除了大量数据同时失效会导致缓存雪崩,还有一种情况也会发生缓存雪崩,那就是,Redis 缓存实例发生故障宕机了,无法处理请求,这就会导致大量请求一下子积压到数据库层, 从而发生缓存雪崩。

一般来说,一个 Redis 实例可以支持数万级别的请求处理吞吐量,而单个数据库可能只能支持数千级别的请求处理吞吐量,它们两个的处理能力可能相差了近十倍。由于缓存雪崩,Redis 缓存失效,所以,数据库就可能要承受近十倍的请求压力,从而因为压力过大而崩溃。

此时,因为 Redis 实例发生了宕机,我们需要通过其他方法来应对缓存雪崩了。我给你提供两个建议。

第一个建议,是在业务系统中实现服务熔断或请求限流机制。

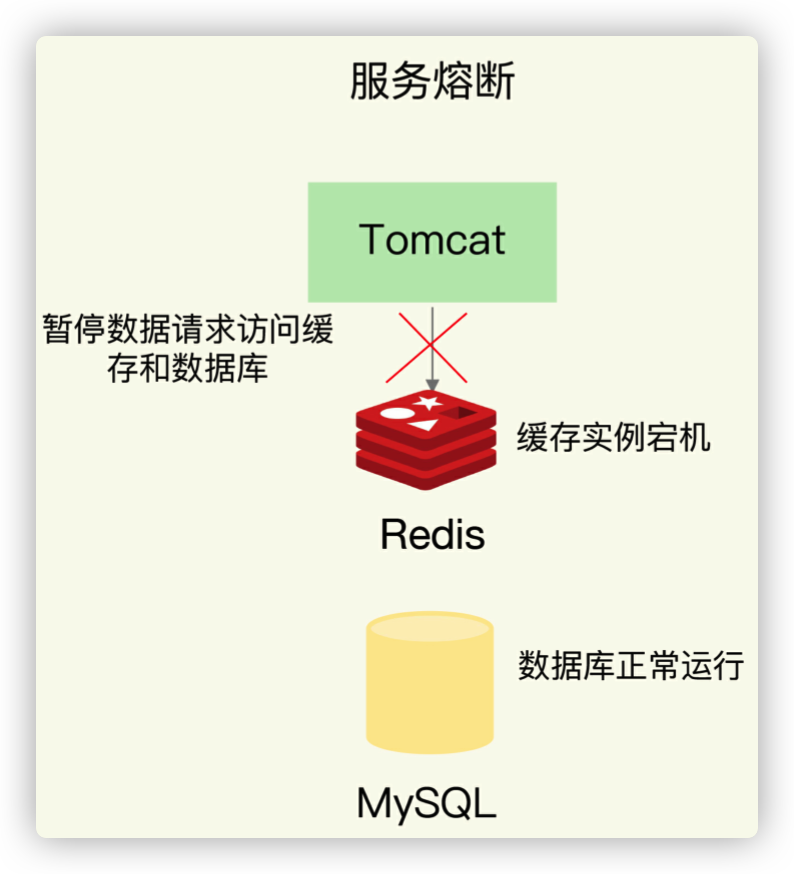

所谓的服务熔断,是指在发生缓存雪崩时,为了防止引发连锁的数据库雪崩,甚至是整个系统的崩溃,我们暂停业务应用对缓存系统的接口访问。再具体点说,就是业务应用调用缓存接口时,缓存客户端并不把请求发给 Redis 缓存实例,而是直接返回,等到 Redis 缓存实例重新恢复服务后,再允许应用请求发送到缓存系统。

这样一来,我们就避免了大量请求因缓存缺失,而积压到数据库系统,保证了数据库系统的正常运行。

在业务系统运行时,我们可以监测 Redis 缓存所在机器和数据库所在机器的负载指标,例如每秒请求数、CPU 利用率、内存利用率等。如果我们发现 Redis 缓存实例宕机了,而数据库所在机器的负载压力突然增加(例如每秒请求数激增),此时,就发生缓存雪崩了。

大量请求被发送到数据库进行处理。我们可以启动服务熔断机制,暂停业务应用对缓存服务的访问,从而降低对数据库的访问压力,如下图所示:

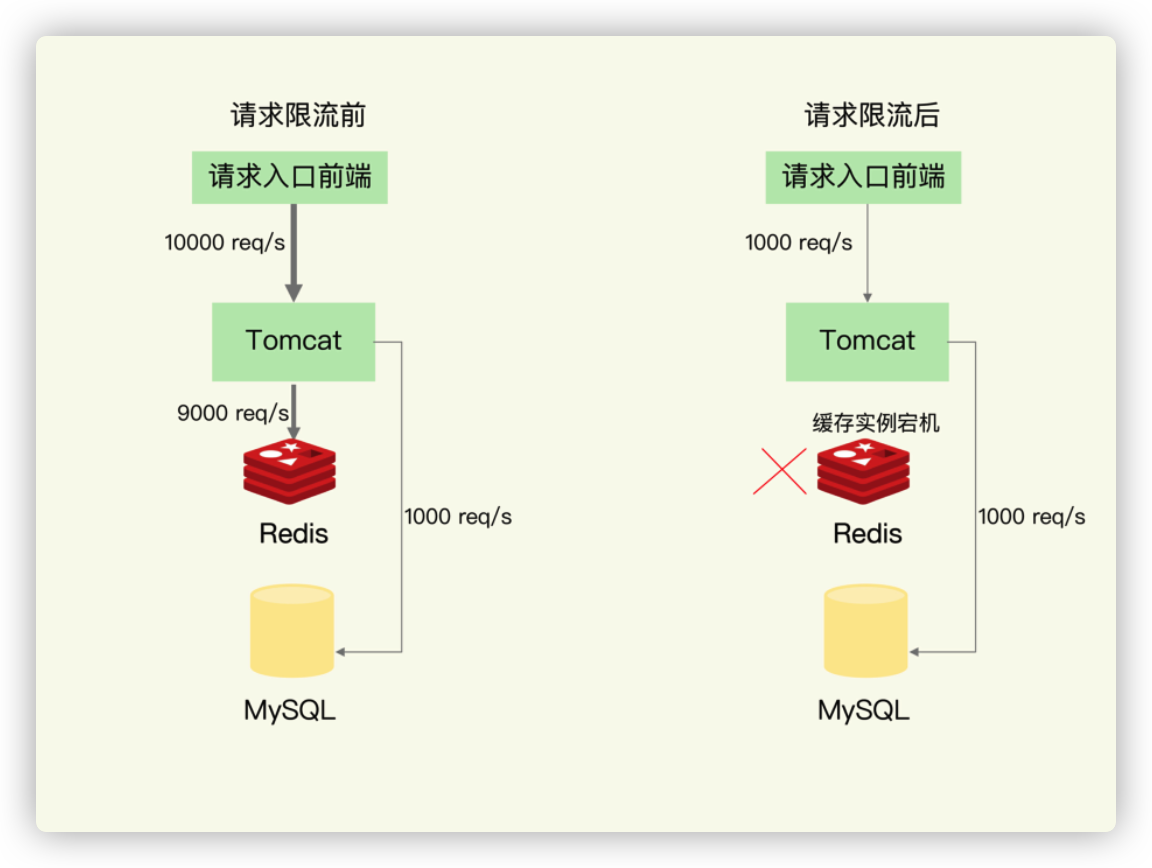

服务熔断虽然可以保证数据库的正常运行,但是暂停了整个缓存系统的访问,对业务应用的影响范围大。为了尽可能减少这种影响,我们也可以进行请求限流。这里说的请求限流,就是指,我们在业务系统的请求入口前端控制每秒进入系统的请求数,避免过多的请求被发送到数据库。

我给你举个例子。假设业务系统正常运行时,请求入口前端允许每秒进入系统的请求是 1 万个,其中,9000 个请求都能在缓存系统中进行处理,只有 1000 个请求会被应用发送到数据库进行处理。

一旦发生了缓存雪崩,数据库的每秒请求数突然增加到每秒 1 万个,此时,我们就可以启动请求限流机制,在请求入口前端只允许每秒进入系统的请求数为 1000 个,再多的请求就会在入口前端被直接拒绝服务。所以,使用了请求限流,就可以避免大量并发请求压力传递到数据库层。

使用服务熔断或是请求限流机制,来应对 Redis 实例宕机导致的缓存雪崩问题,是属于“事后诸葛亮”,也就是已经发生缓存雪崩了,我们使用这两个机制,来降低雪崩对数据库和整个业务系统的影响。

我给你的第二个建议就是事前预防。

通过主从节点的方式构建 Redis 缓存高可靠集群。如果 Redis 缓存的主节点故障宕机了, 从节点还可以切换成为主节点,继续提供缓存服务,避免了由于缓存实例宕机而导致的缓存雪崩问题。

缓存击穿

缓存击穿缓存击穿是指,针对某个访问非常频繁的热点数据的请求,无法在缓存中进行处理,紧接着,访问该数据的大量请求,一下子都发送到了后端数据库,导致了数据库压力激增,会影响数据库处理其他请求。缓存击穿的情况,经常发生在热点数据过期失效时,如下图所示:

解决方案

- singlefly:对关键字进行一致性 hash,使其某一个维度的 key 一定命中某个节点,然后在节点内使用互斥锁,保证归并回源,但是对于批量查询无解;

- 分布式锁:设置一个 lock key,有且只有一个人成功,并且返回,交由这个人来执行回源操作,其他候选者轮训 cache 这个 lock key,如果不存在去读数据缓存,hit 就返回,miss 继续抢锁;

- 队列:如果 cache miss,交由队列聚合一个key,来 load 数据回写缓存,对于 miss 当前请求可以使用 singlefly 保证回源,如评论架构实现。适合回源加载数据重的任务,比如评论 miss 只返回第一页,但是需要构建完成评论数据索引。

- 缓存数据“永远不过期”,如果缓存数据不设置失效时间的话,就不会存在热点key过期造成了大量请求到数据库。但是,缓存数据就变成“静态数据”,因此当缓存数据快要过期时,采用异步线程的方式提前进行更新缓存数据。

对于热点缓存 Key,按照如下思路解决:

- 小表广播,从 RemoteCache 提升为LocalCache,App 定时更新,甚至可以让运营平台支持广播刷新 LocalCache;

- 主动监控防御预热,比如直播房间页高在线情况下直接外挂服务主动防御;

- 基础库框架支持热点发现,自动短时的 short-live cache;

- 多 Cluster 支持;

- 多 Key 设计: 使用多副本,减小节点热点的问题

- 使用多副本 ms_1,ms_2,ms_3 每个节点保存一份数据,使得请求分散到多个节点,避免单点热点问题。

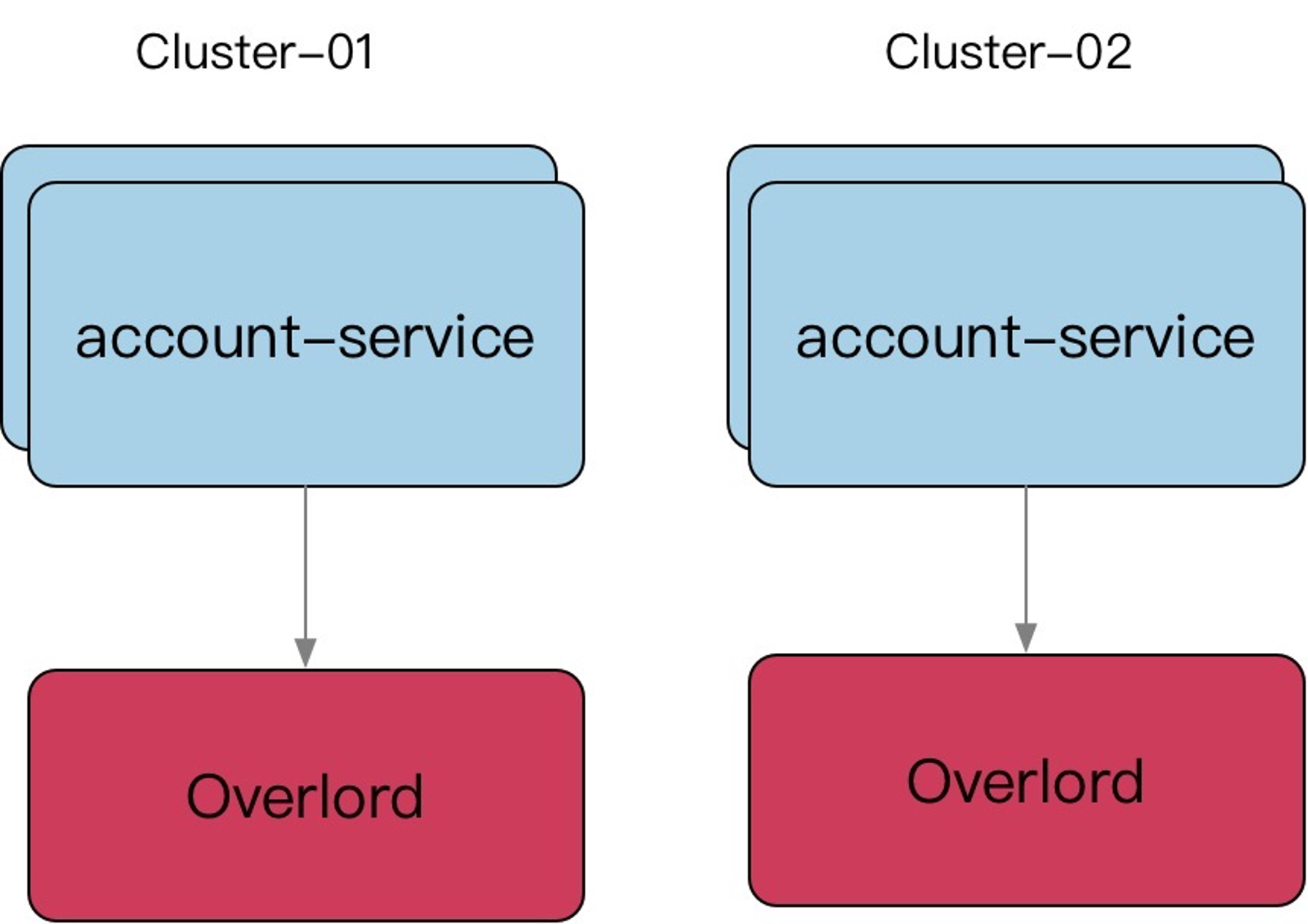

建立多个 Cluster ,和微服务、存储等一起组成一个 Region。

这样相当于是用空间换时间:

同一个 key 在每一个 frontend cluster 都可能有一个 copy,这样会带来 consistency 的问题,但是这样能够降低 latency 和提高 availability。利用 MySQL Binlog 消息 anycast 到不同集群的某个节点清理或者更新缓存;

当业务频繁更新时候,cache频繁过期,会导致命中率低: stale sets

如果应用程序层可以忍受稍微过期一点的数据,针对这点可以进一步降低系统负载。当一个key 被删除的时候(delete 请求或者 cache 爆棚清空间了),它被放倒一个临时的数据结构里,会再续上比较短的一段时间。当有请求进来的时候会返回这个数据并标记为“Stale”。对于大部分应用场景而言,Stale Value 是可以忍受的。(需要改 memcache、redis 源码,或者基础库支持);

缓存穿透

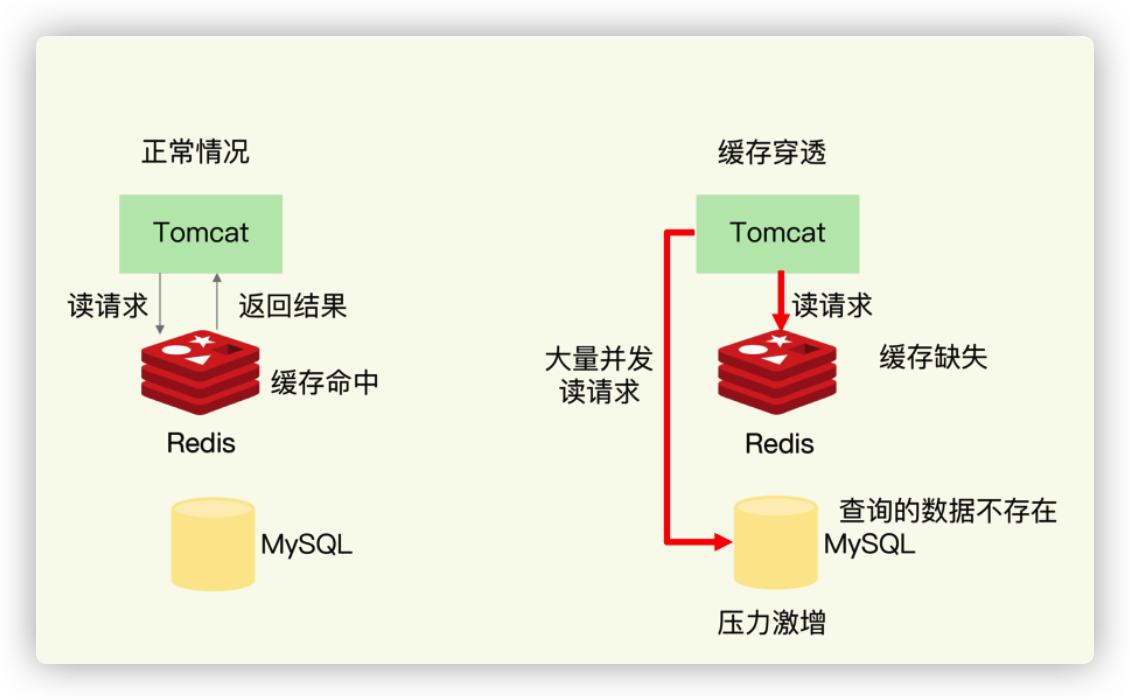

缓存穿透是指要访问的数据既不在 Redis 缓存中,也不在数据库中,导致请求在访问缓存时,发生缓存缺失,再去访问数据库时,发现数据库中也没有要访问的数据。此时,应用也无法从数据库中读取数据再写入缓存,来服务后续请求,这样一来,缓存也就成了“摆设”,如果应用持续有大量请求访问数据,就会同时给缓存和数据库带来巨大压力,如下图所示:

那么,缓存穿透会发生在什么时候呢?一般来说,有两种情况。

- 业务层误操作:缓存中的数据和数据库中的数据被误删除了,所以缓存和数据库中都没有数据;

- 恶意攻击:专门访问数据库中没有的数据。

为了避免缓存穿透的影响,我来给你提供三种应对方案。

第一种方案是,缓存空值或缺省值。

一旦发生缓存穿透,我们就可以针对查询的数据,在 Redis 中缓存一个空值或是和业务层协商确定的缺省值(例如,库存的缺省值可以设为 0)。紧接着,应用发送的后续请求再进行查询时,就可以直接从 Redis 中读取空值或缺省值,返回给业务应用了,避免了把大量请求发送给数据库处理,保持了数据库的正常运行

第二种方案是,使用布隆过滤器快速判断数据是否存在,避免从数据库中查询数据是否存在,减轻数据库压力。

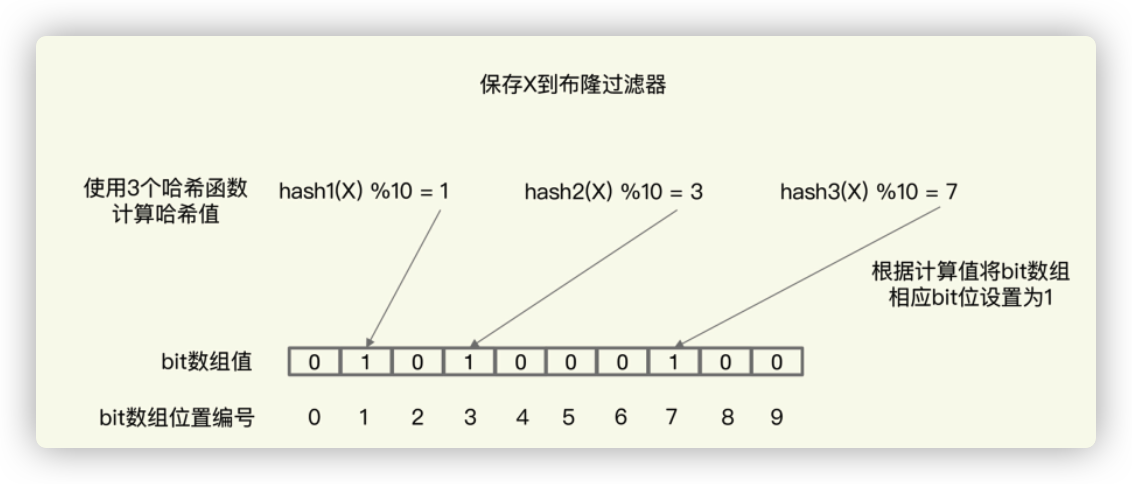

我们先来看下,布隆过滤器是如何工作的。

布隆过滤器由一个初值都为 0 的 bit 数组和 N 个哈希函数组成,可以用来快速判断某个数据是否存在。当我们想标记某个数据存在时(例如,数据已被写入数据库),布隆过滤器会通过三个操作完成标记: 如果数据不存在(例如,数据库里没有写入数据),我们也就没有用布隆过滤器标记过数据,那么,bit 数组对应 bit 位的值仍然为 0。

- 首先,使用 N 个哈希函数,分别计算这个数据的哈希值,得到 N 个哈希值。

- 然后,我们把这 N 个哈希值对 bit 数组的长度取模,得到每个哈希值在数组中的对应位置。

- 最后,我们把对应位置的 bit 位设置为 1,这就完成了在布隆过滤器中标记数据的操作。

如果数据不存在(例如,数据库里没有写入数据),我们也就没有用布隆过滤器标记过数据,那么,bit 数组对应 bit 位的值仍然为 0。

当需要查询某个数据时,我们就执行刚刚说的计算过程,先得到这个数据在 bit 数组中对应的 N 个位置。紧接着,我们查看 bit 数组中这 N 个位置上的 bit 值。只要这 N 个 bit 值有一个不为 1,这就表明布隆过滤器没有对该数据做过标记,所以,查询的数据一定没有在数据库中保存。为了便于你理解,我画了一张图,你可以看下。

图中布隆过滤器是一个包含 10 个 bit 位的数组,使用了 3 个哈希函数,当在布隆过滤器中标记数据 X 时,X 会被计算 3 次哈希值,并对 10 取模,取模结果分别是 1、3、7。所以,bit 数组的第 1、3、7 位被设置为 1。当应用想要查询 X 时,只要查看数组的第 1、3、7 位是否为 1,只要有一个为 0,那么,X 就肯定不在数据库中。

正是基于布隆过滤器的快速检测特性,我们可以在把数据写入数据库时,使用布隆过滤器做个标记。当缓存缺失后,应用查询数据库时,可以通过查询布隆过滤器快速判断数据是否存在。如果不存在,就不用再去数据库中查询了。这样一来,即使发生缓存穿透了,大量请求只会查询 Redis 和布隆过滤器,而不会积压到数据库,也就不会影响数据库的正常运行。布隆过滤器可以使用 Redis 实现,本身就能承担较大的并发访问压力。

最后一种方案是,在请求入口的前端进行请求检测。缓存穿透的一个原因是有大量的恶意请求访问不存在的数据,所以,一个有效的应对方案是在请求入口前端,对业务系统接收到的请求进行合法性检测,把恶意的请求(例如请求参数不合理、请求参数是非法值、请求字段不存在)直接过滤掉,不让它们访问后端缓存和数据库。这样一来,也就不会出现缓存穿透问题了。

从预防的角度来说,我们需要避免误删除数据库和缓存中的数据;从应对角度来说, 我们可以在业务系统中使用缓存空值或缺省值、使用布隆过滤器,以及进行恶意请求检测等方法。

小结

从问题成因来看,缓存雪崩和击穿主要是因为数据不在缓存中了,而缓存穿透则是因为数据既不在缓存中,也不在数据库中。所以,缓存雪崩或击穿时,一旦数据库中的数据被再次写入到缓存后,应用又可以在缓存中快速访问数据了,数据库的压力也会相应地降低下来,而缓存穿透发生时, Redis 缓存和数据库会同时持续承受请求压力。

最后,我想强调一下,服务熔断、服务降级、请求限流这些方法都是属于“有损”方案, 在保证数据库和整体系统稳定的同时,会对业务应用带来负面影响。例如使用服务降级时,有部分数据的请求就只能得到错误返回信息,无法正常处理。如果使用了服务熔断, 那么,整个缓存系统的服务都被暂停了,影响的业务范围更大。而使用了请求限流机制后,整个业务系统的吞吐率会降低,能并发处理的用户请求会减少,会影响到用户体验。 所以,我给你的建议是,尽量使用预防式方案:

- 对缓存雪崩,合理地设置数据过期时间,以及搭建高可靠缓存集群;

- 针对缓存击穿,在缓存访问非常频繁的热点数据时,不要设置过期时间;

- 针对缓存穿透,提前在入口前端实现恶意请求检测,或者规范数据库的数据删除操作, 避免误删除。

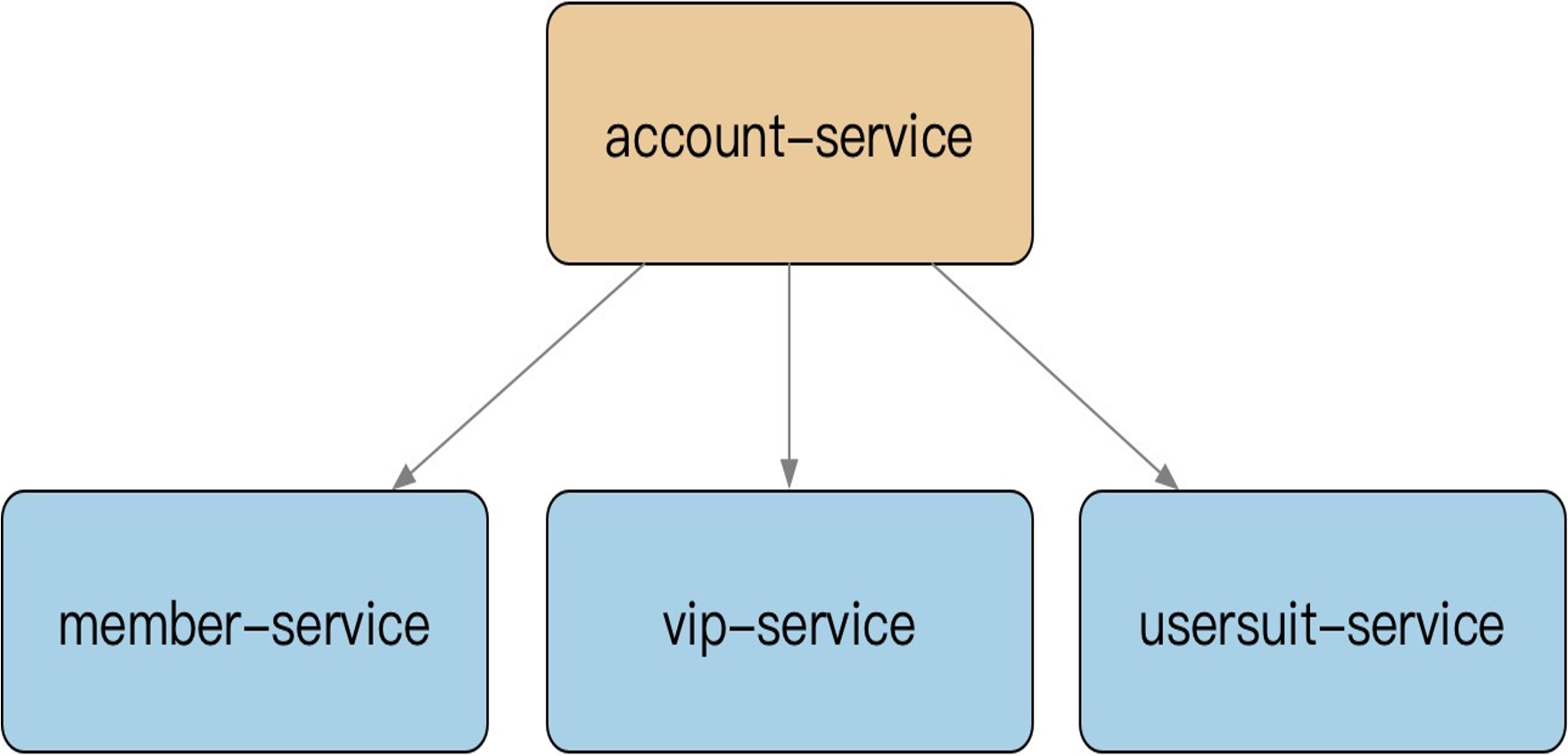

多级缓存

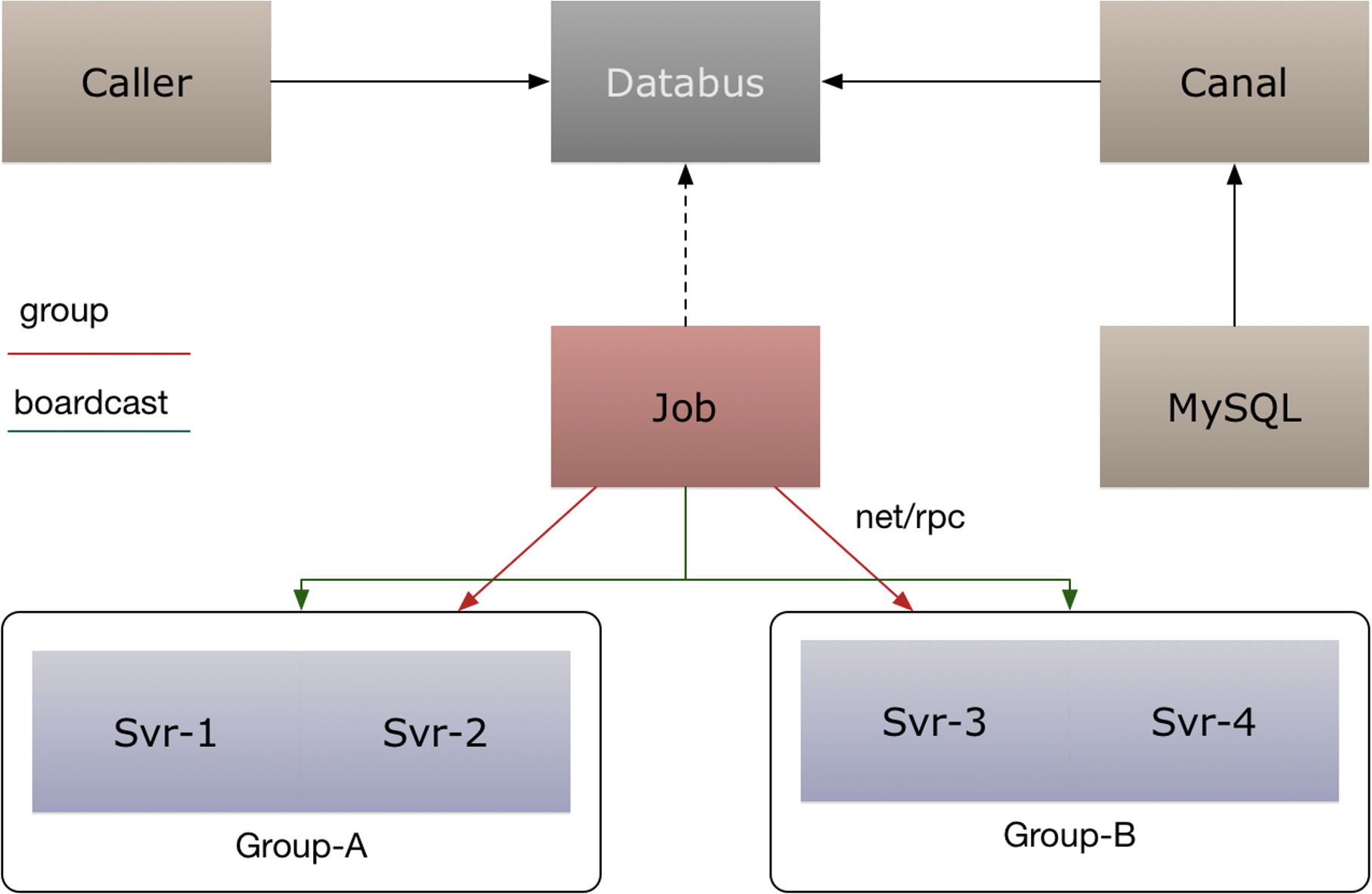

微服务拆分细粒度原子业务下的整合服务(聚合服务),用于提供粗粒度的接口,以及二级缓存加速,减少扇出的 rpc 网络请求,减少延迟。

最重要是保证多级缓存的一致性:

- 清理的优先级是有要求的,先优先清理下游再上游;

- 下游的缓存expire要大于上游,里面穿透回源;

天下大势分久必合,适当的微服务合并也是不错的做法,再使用 DDD 思路以及我们介绍的目录结构组织方式,区分不同的 Usecase。

缓存技巧

易读性的前提下,key 设置尽可能小,减少资源的占用,redis value 可以用 int 就不要用string,对于小于 N 的 value,redis 内部有 shared_object 缓存。

拆分 key。主要是用在 redis 使用 hashes 情况下。同一个 hashes key 会落到同一个 redis 节点,hashes 过大的情况下会导致内存及请求分布的不均匀。考虑对 hash 进行拆分为小的hash,使得节点内存均匀及避免单节点请求热点。

读失败后的写缓存策略(降级后一般读失败不触发回写缓存)。

序列化使用protobuf,尽可能减少 size.

文章作者 Forz

上次更新 2020-06-09