Context

上下文 context.Context Go 语言中用来设置截止日期、同步信号,传递请求相关值的结构体。上下文与 Goroutine 有比较密切的关系,是 Go 语言中独特的设计,在其他编程语言中我们很少见到类似的概念。

context.Context 是 Go 语言在 1.7 版本中引入标准库的接口,该接口定义了四个需要实现的方法,其中包括:

1

2

3

4

5

6

|

type Context interface {

Deadline() (deadline time.Time, ok bool)

Done() <-chan struct{}

Err() error

Value(key interface{}) interface{}

}

|

Deadline 方法会返回这个 Context 被取消的截止日期。如果没有设置截止日期,ok 的值是 false。后续每次调用这个对象的 Deadline 方法时,都会返回和第一次调用相同的结果。

Done 方法返回一个 Channel 对象。在 Context 被取消时,此 Channel 会被 close,如果没被取消,可能会返回 nil。后续的 Done 调用总是返回相同的结果。当 Done 被 close 的时候,你可以通过 ctx.Err 获取错误信息。Done 这个方法名其实起得并不好,因为名字太过笼统,不能明确反映 Done 被 close 的原因,因为 cancel、timeout、deadline 都可能导致 Done 被 close,不过,目前还没有一个更合适的方法名称。

关于 Done 方法,你必须要记住的知识点就是:如果 Done 没有被 close,Err 方法返回 nil;如果 Done 被 close,Err 方法会返回 Done 被 close 的原因。

Value 返回此 ctx 中和指定的 key 相关联的 value。返回绑定在该 Context 链上的给定的 Key 的值,如果没有,则返回 nil。注意,不要用于在函数中传参,其本意在于共享一些横跨整个 Context 生命周期范围的值。Key 可以是任何可比较的类型。为了防止 Key 冲突,最好将 Key 的类型定义为非导出类型,然后为其定义访问器。

Err 在上述 channel 被 close 前会返回 nil,在被 close 后会返回该 Context 被关闭的信息,error 类型,只有两种,被取消或者超时:

-

如果 context.Context 被取消,会返回 Canceled 错误;

-

如果 context.Context 超时,会返回 DeadlineExceeded 错误;

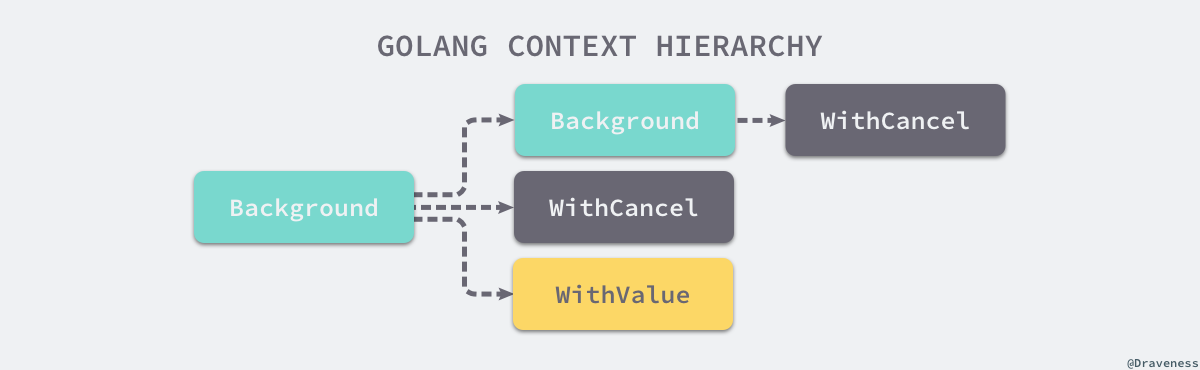

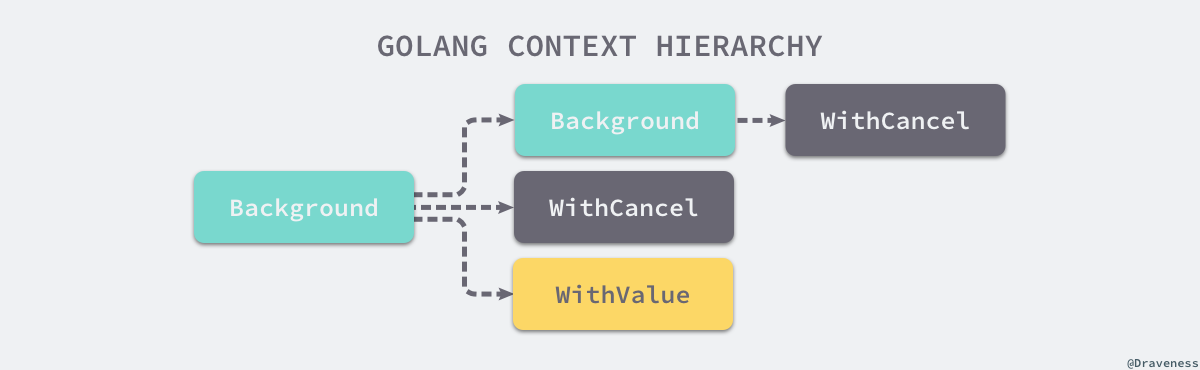

context 包中提供的 context.Background、context.TODO、context.WithDeadline 和 context.WithValue 函数会返回实现该接口的私有结构体,我们会在后面详细介绍它们的工作原理。

Value举例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

|

package user

import "context"

// User 是要存于 Context 中的 Value 类型.

type User struct {...}

// key 定义为了非导出类型,以避免和其他 package 中的 key 冲突

type key int

// userKey 是 Context 中用来关联 user.User 的 key,是非导出变量

// 客户端需要用 user.NewContext 和 user.FromContext 构建包含

// user 的 Context 和从 Context 中提取相应 user

var userKey key

// NewContext 返回一个带有用户值 u 的 Context.

func NewContext(ctx context.Context, u *User) context.Context {

return context.WithValue(ctx, userKey, u)

}

// FromContext 从 Context 中提取 user,如果有的话.

func FromContext(ctx context.Context) (*User, bool) {

u, ok := ctx.Value(userKey).(*User)

return u, ok

}

|

emptyCtx

emptyCtx经常被用作在跟节点或者说是最上层的context,因为context是可以嵌套的。在上面的Withvalue的例子中已经看到,先用emptyCtx创建一个context,然后再使用withValue把之前创建的context传入。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

|

type emptyCtx int

func (*emptyCtx) Deadline() (deadline time.Time, ok bool) {

return

}

func (*emptyCtx) Done() <-chan struct{} {

return nil

}

func (*emptyCtx) Err() error {

return nil

}

func (*emptyCtx) Value(key interface{}) interface{} {

return nil

}

|

为了减轻gc压力,emptyCtx其实是一个int,并且通过空方法实现了 context.Context 接口中的所有方法,它没有任何功能。

context 包中最常用的方法还是 context.Background、context.TODO,这两个方法都会返回预先初始化好的私有变量 background 和 todo,它们会在同一个 Go 程序中被复用:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

|

var (

background = new(emptyCtx)

todo = new(emptyCtx)

)

func Background() Context {

return background

}

func TODO() Context {

return todo

}

|

这两个私有变量都是通过 new(emptyCtx) 语句初始化的,它们是指向私有结构体 context.emptyCtx 的指针,

从源代码来看,context.Background 和 context.TODO 也只是互为别名,没有太大的差别,只是在使用和语义上稍有不同:

- context.Background():返回一个非 nil 的、空的 Context,没有任何值,不会被 cancel,不会超时,没有截止日期。一般用在主函数、初始化、测试以及创建根 Context 的时候。

- context.TODO():返回一个非 nil 的、空的 Context,没有任何值,不会被 cancel,不会超时,没有截止日期。当你不清楚是否该用 Context,或者目前还不知道要传递一些什么上下文信息的时候,就可以使用这个方法。

在多数情况下,如果当前函数没有上下文作为入参,我们都会使用 context.Background 作为起始的上下文向下传递。

所以千万不要用nil作为context,并且从易于理解的角度出发,未考虑清楚是否传递、如何传递context时用TODO,其他情况都用Background(),如请求入口初始化context

cancelCtx

cancelCtx是context实现里最重要的一环,context的取消几乎都是使用了这个对象。WithDeadline WithTimeout其实最终都是调用的cancel的cancel函数来实现的。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

|

// A cancelCtx can be canceled. When canceled, it also cancels any children

// that implement canceler.

type cancelCtx struct {

Context

mu sync.Mutex // protects following fields

done chan struct{} // created lazily, closed by first cancel call

children map[canceler]struct{} // set to nil by the first cancel call

err error // set to non-nil by the first cancel call

}

func (c *cancelCtx) Value(key interface{}) interface{} {

// 用了一个特殊的 key:cancelCtxKey,遇到该 key 时,cancelCtx 会返回自身。

if key == &cancelCtxKey {

return c

}

return c.Context.Value(key)

}

// c.done 是“懒汉式”创建,只有调用了 Done() 方法的时候才会被创建。再次说明,函数返回的是一个只读的 channel,而且没有地方向这个 channel 里面写数据。所以,直接调用读这个 channel,协程会被 block 住。一般通过搭配 select 来使用。一旦关闭,就会立即读出零值。

func (c *cancelCtx) Done() <-chan struct{} {

c.mu.Lock()

if c.done == nil {

c.done = make(chan struct{})

}

d := c.done

c.mu.Unlock()

return d

}

func (c *cancelCtx) Err() error {

c.mu.Lock()

err := c.err

c.mu.Unlock()

return err

}

|

这里的mu是context并发安全的关键、done是通知的关键、children存储结构是内部最常用传导context的方式。

canceler

1

2

3

4

5

6

|

// A canceler is a context type that can be canceled directly. The

// implementations are *cancelCtx and *timerCtx.

type canceler interface {

cancel(removeFromParent bool, err error)

Done() <-chan struct{}

}

|

实现了上面定义的两个方法的 Context,就表明该 Context 是可取消的。源码中有两个类型实现了 canceler 接口:*cancelCtx 和 *timerCtx。注意是加了 * 号的,是这两个结构体的指针实现了 canceler 接口。

Context 接口设计成这个样子的原因:

- “取消”操作应该是建议性,而非强制性

caller 不应该去关心、干涉 callee 的情况,决定如何以及何时 return 是 callee 的责任。caller 只需发送“取消”信息,callee 根据收到的信息来做进一步的决策,因此接口并没有定义 cancel 方法。

- “取消”操作应该可传递

“取消”某个函数时,和它相关联的其他函数也应该“取消”。因此,Done() 方法返回一个只读的 channel,所有相关函数监听此 channel。一旦 channel 关闭,通过 channel 的“广播机制”,所有监听者都能收到。

WithCancel

当 WithCancel 函数返回的 CancelFunc 被调用或者是父节点的 done channel 被关闭(父节点的 CancelFunc 被调用),此 context(子节点) 的 done channel 也会被关闭。

1

2

3

4

5

|

func WithCancel(parent Context) (ctx Context, cancel CancelFunc) {

c := newCancelCtx(parent)

propagateCancel(parent, &c)

return &c, func() { c.cancel(true, Canceled) }

}

|

cancelCtx.cancel 是非导出函数,不能在 context 包外调用,因此持有 Context 的内层过程不能自己取消自己,须由返回的 CancelFunc (简单的包裹了 cancelCtx.cancel )来取消,其句柄一般为外层过程所持有。

注意传给 WithCancel 方法的参数,前者是 true,也就是说取消的时候,需要将自己从父节点里删除。第二个参数则是一个固定的取消错误类型:

1

|

var Canceled = errors.New("context canceled")

|

newCancelCtx

context.newCancelCtx 将传入的上下文包装成私有结构体 context.cancelCtx;

1

2

3

4

|

// newCancelCtx returns an initialized cancelCtx.

func newCancelCtx(parent Context) cancelCtx {

return cancelCtx{Context: parent}

}

|

propagateCancel

context.propagateCancel 会构建父子上下文之间的关联,当父上下文被取消时,子上下文也会被取消:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

|

// propagateCancel arranges for child to be canceled when parent is.

func propagateCancel(parent Context, child canceler) {

done := parent.Done()

// 如果parent.Done是nil,则不做任何处理,因为parent context永远不会取消,比如TODO()、Background()、WithValue等

if done == nil {

// 父上下文不会触发取消信号

return // parent is never canceled

}

// 当 child 的继承链包含可以取消的上下文时,会判断 parent 是否已经触发了取消信号;

select {

case <-done:

// 如果已经被取消,child 会立刻被取消;

// parent is already canceled

child.cancel(false, parent.Err())

// 父上下文已经被取消

return

default:

}

// 如果没有被取消,child 会被加入 parent 的 children 列表中,等待 parent 释放取消信号;

// context包内部可以直接识别、处理的类型

// parentCancelCtx根据parent context的类型,返回bool型ok

if p, ok := parentCancelCtx(parent); ok {

// ok为真时需要建立parent对应的children,并保存parent->child映射关系

p.mu.Lock()

if p.err != nil {

// parent has already been canceled

// 父节点已经被取消了,本节点(子节点)也要取消

child.cancel(false, p.err)

} else {

if p.children == nil {

p.children = make(map[canceler]struct{})

}

// 父节点未取消

// "挂到"父节点上

p.children[child] = struct{}{}

}

p.mu.Unlock()

} else {

atomic.AddInt32(&goroutines, +1)

// 当父上下文是开发者自定义的类型、实现了 context.Context 接口并在 Done() 方法中返回了非空的管道时;

// 运行一个新的 Goroutine 同时监听 parent.Done() 和 child.Done() 两个 Channel;

// 这里children的key是canceler接口,并不能处理所有的外部类型,所以会有else,对于其他外部类型,不建立直接的传递关系。

// 如果没有找到可取消的父 context。新启动一个协程监控父节点或子节点取消信号

go func() {

select {

case <-parent.Done():

// 在 parent.Done() 关闭时调用 child.cancel 取消子上下文;

child.cancel(false, parent.Err())

case <-child.Done():

}

}()

}

}

|

这个方法的作用就是向上寻找可以“挂靠”的“可取消”的 context,并且“挂靠”上去。这样,调用上层 cancel 方法的时候,就可以层层传递,将那些挂靠的子 context 同时“取消”。

这里着重解释下为什么会有 else 描述的情况发生。else 是指当前节点 context 没有向上找到可以取消的父节点,那么就要再启动一个协程监控父节点或者子节点的取消动作。

这里就有疑问了,既然没找到可以取消的父节点,那 case <-parent.Done() 这个 case 就永远不会发生,所以可以忽略这个 case;而 case <-child.Done() 这个 case 又啥事不干。那这个 else 不就多余了吗?

其实不然。我们来看 parentCancelCtx 的代码:

parentCancelCtx定义如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

|

// &cancelCtxKey is the key that a cancelCtx returns itself for.

var cancelCtxKey int

// parentCancelCtx returns the underlying *cancelCtx for parent.

// It does this by looking up parent.Value(&cancelCtxKey) to find

// the innermost enclosing *cancelCtx and then checking whether

// parent.Done() matches that *cancelCtx. (If not, the *cancelCtx

// has been wrapped in a custom implementation providing a

// different done channel, in which case we should not bypass it.)

func parentCancelCtx(parent Context) (*cancelCtx, bool) {

done := parent.Done()

if done == closedchan || done == nil {

return nil, false

}

p, ok := parent.Value(&cancelCtxKey).(*cancelCtx)

if !ok {

return nil, false

}

p.mu.Lock()

ok = p.done == done

p.mu.Unlock()

if !ok {

return nil, false

}

return p, true

}

|

cancel

总体来看,cancel() 方法的功能就是关闭 channel:c.done;递归地取消它的所有子节点;从父节点从删除自己。达到的效果是通过关闭 channel,将取消信号传递给了它的所有子节点。goroutine 接收到取消信号的方式就是 select 语句中的读 c.done 被选中。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

|

func (c *cancelCtx) cancel(removeFromParent bool, err error) {

c.mu.Lock()

if c.err != nil {

// 已经被其他 goroutine 取消

c.mu.Unlock()

return

}

// 记下错误,并关闭 done

c.err = err

if c.done == nil {

c.done = closedchan

} else {

close(c.done)

}

// 遍历它的所有子节点

for child := range c.children {

// 递归地取消所有子节点

child.cancel(false, err)

}

// 将子节点置空

c.children = nil

c.mu.Unlock()

if removeFromParent {

// 从父节点中移除自己

removeChild(c.Context, c)

}

}

|

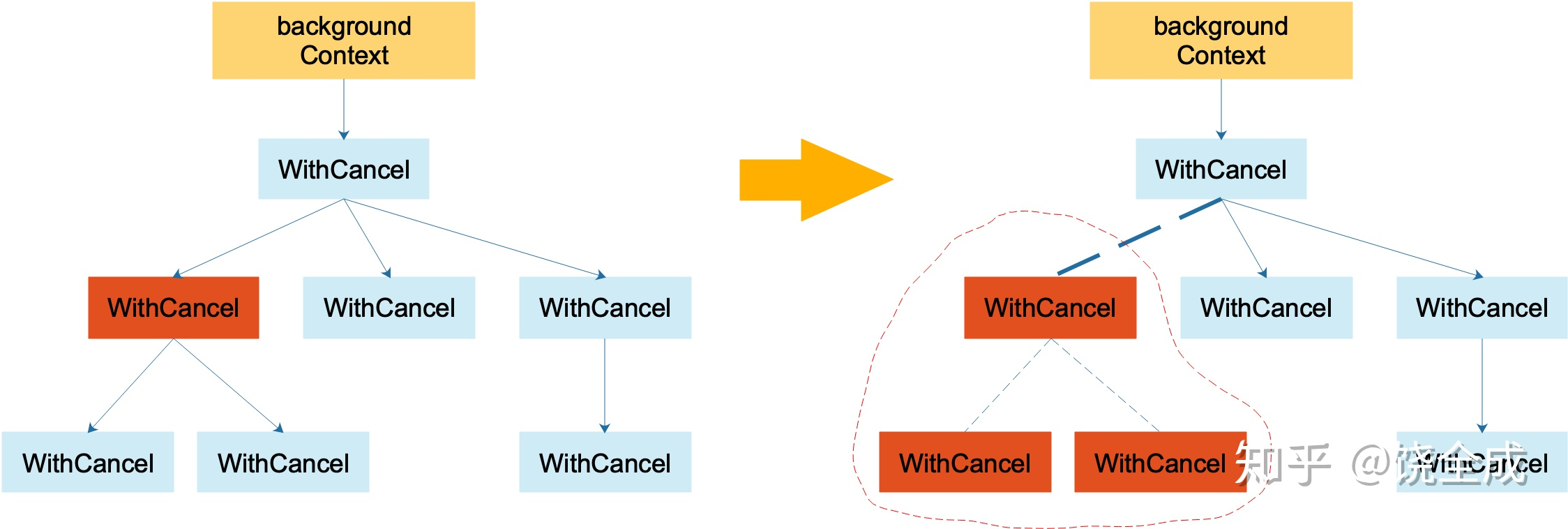

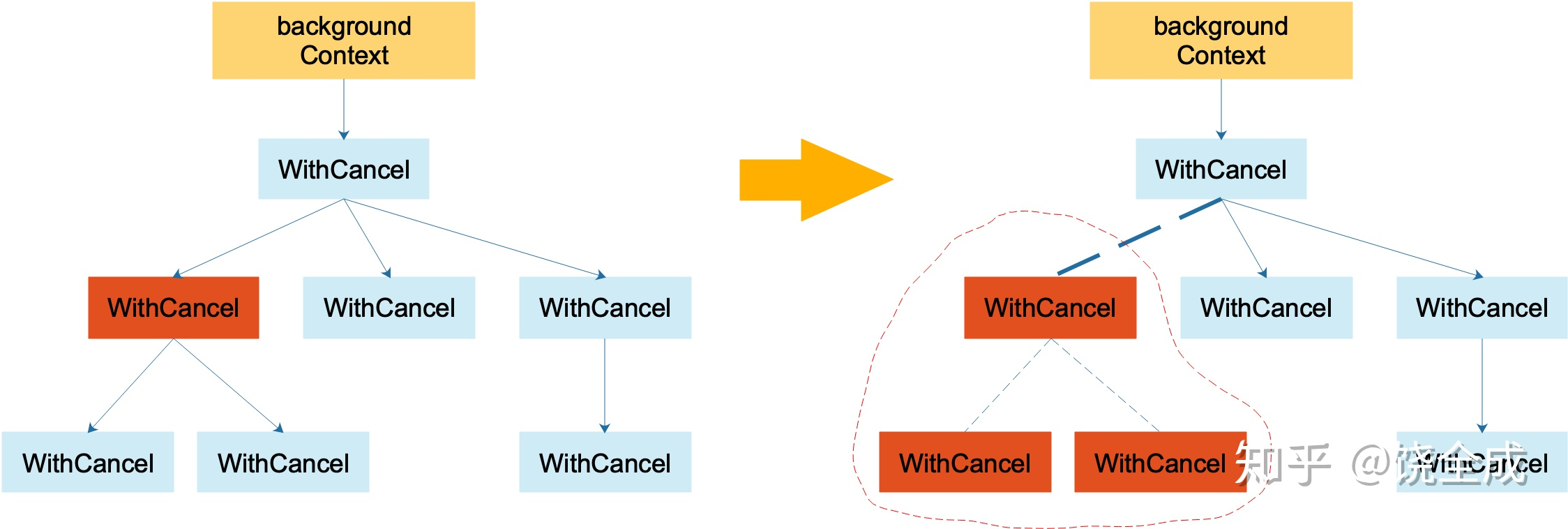

cancel 是向下传递的,如果一个 WithCancel 生成的 Context 被 cancel 时,如果它的子 Context(也有可能是孙,或者更低,依赖子的类型)也是 cancelCtx 类型的,就会被 cancel,但是不会向上传递。parent Context 不会因为子 Context 被 cancel 而 cancel。

还注意到一点,调用子节点 cancel 方法的时候,传入removeFromParent的第一个参数是 false。

两个问题需要回答:

- 什么时候会传 true?

- 为什么有时传 true,有时传 false?

当 removeFromParent 为 true 时,会将当前节点的 context 从父节点 context 中删除:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|

func removeChild(parent Context, child canceler) {

p, ok := parentCancelCtx(parent)

if !ok {

return

}

p.mu.Lock()

if p.children != nil {

delete(p.children, child)

}

p.mu.Unlock()

}

|

最关键的一行:

1

|

delete(p.children, child)

|

什么时候会传 true 呢?答案是调用 WithCancel() 方法的时候,也就是新创建一个可取消的 context 节点时,返回的 cancelFunc 函数会传入 true。这样做的结果是:当调用返回的 cancelFunc 时,会将这个 context 从它的父节点里“除名”,因为父节点可能有很多子节点,你自己取消了,所以我要和你断绝关系,对其他人没影响。

在取消函数内部,我知道,我所有的子节点都会因为我的:c.children = nil 而化为灰烬。我自然就没有必要再多做这一步,最后我所有的子节点都会和我断绝关系,没必要一个个做。另外,如果遍历子节点的时候,调用 child.cancel 函数传了 true,还会造成同时遍历和删除一个 map 的境地,会有问题的。

如上左图,代表一棵 context 树。当调用左图中标红 context 的 cancel 方法后,该 context 从它的父 context 中去除掉了:实线箭头变成了虚线。且虚线圈框出来的 context 都被取消了,圈内的 context 间的父子关系都荡然无存了。

timerCtx

timerCtx内部包含了cancelCtx,然后通过定时器,实现了到时取消的功能,定义如下:

context.timerCtx 内部不仅通过嵌入 context.cancelCtx 结构体继承了相关的变量和方法,还通过持有的定时器 timer 和截止时间 deadline 实现了定时取消的功能:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

|

type timerCtx struct {

cancelCtx

timer *time.Timer // Under cancelCtx.mu.

deadline time.Time

}

func (c *timerCtx) Deadline() (deadline time.Time, ok bool) {

return c.deadline, true

}

|

除了 context.WithCancel 之外,context 包中的另外两个函数 context.WithDeadline 和 context.WithTimeout 也都能创建可以被取消的计时器上下文 context.timerCtx:

1

2

3

|

func WithTimeout(parent Context, timeout time.Duration) (Context, CancelFunc) {

return WithDeadline(parent, time.Now().Add(timeout))

}

|

WithDeadline

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

|

func WithDeadline(parent Context, d time.Time) (Context, CancelFunc) {

if cur, ok := parent.Deadline(); ok && cur.Before(d) {

// 如果父节点 context 的 deadline 早于指定时间。直接构建一个可取消的 context。

// 原因是一旦父节点超时,自动调用 cancel 函数,子节点也会随之取消。

// 所以不用单独处理子节点的计时器时间到了之后,自动调用 cancel 函数

return WithCancel(parent)

}

// 构建 timerCtx

c := &timerCtx{

cancelCtx: newCancelCtx(parent),

deadline: d,

}

// 挂靠到父节点上

propagateCancel(parent, c)

// 计算当前距离 deadline 的时间

dur := time.Until(d)

if dur <= 0 {

// 直接取消

c.cancel(true, DeadlineExceeded) // 已经过了截止日期

return c, func() { c.cancel(false, Canceled) }

}

c.mu.Lock()

defer c.mu.Unlock()

if c.err == nil {

// d 时间后,timer 会自动调用 cancel 函数。自动取消

c.timer = time.AfterFunc(dur, func() {

c.cancel(true, DeadlineExceeded)

})

}

return c, func() { c.cancel(true, Canceled) }

}

|

context.WithDeadline 在创建 context.timerCtx 的过程中判断了父上下文的截止日期与当前日期,并通过 time.AfterFunc 创建定时器,当时间超过了截止日期后会调用 context.timerCtx.cancel 同步取消信号。

也就是说仍然要把子节点挂靠到父节点,一旦父节点取消了,会把取消信号向下传递到子节点,子节点随之取消。

有一个特殊情况是,如果要创建的这个子节点的 deadline 比父节点要晚,也就是说如果父节点是时间到自动取消,那么一定会取消这个子节点,导致子节点的 deadline 根本不起作用,因为子节点在 deadline 到来之前就已经被父节点取消了。

这个函数的最核心的一句是:

1

2

3

|

c.timer = time.AfterFunc(d, func() {

c.cancel(true, DeadlineExceeded)

})

|

c.timer 会在 d 时间间隔后,自动调用 cancel 函数,并且传入的错误就是 DeadlineExceeded:

1

2

3

4

5

|

var DeadlineExceeded error = deadlineExceededError{}

type deadlineExceededError struct{}

func (deadlineExceededError) Error() string { return "context deadline exceeded" }

|

也就是超时错误。

cancel

context.timerCtx.cancel 方法不仅调用了 context.cancelCtx.cancel,还会停止持有的定时器减少不必要的资源浪费。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

|

func (c *timerCtx) cancel(removeFromParent bool, err error) {

c.cancelCtx.cancel(false, err)

if removeFromParent {

removeChild(c.cancelCtx.Context, c)

}

c.mu.Lock()

if c.timer != nil {

c.timer.Stop()

c.timer = nil

}

c.mu.Unlock()

}

|

valueCtx

valueCtx只用来传值,当然也可以传递,所有context都可以传递,定义如下

1

2

3

4

5

6

|

// A valueCtx carries a key-value pair. It implements Value for that key and

// delegates all other calls to the embedded Context.

type valueCtx struct {

Context

key, val interface{}

}

|

context.valueCtx 结构体会将除了 Value 之外的 Err、Deadline 等方法代理到父上下文中,它只会响应 context.valueCtx.Value 方法,该方法的实现也很简单:

1

2

3

4

5

6

|

func (c *valueCtx) Value(key interface{}) interface{} {

if c.key == key {

return c.val

}

return c.Context.Value(key)

}

|

它会顺着链路一直往上找,比较当前节点的 key 是否是要找的 key,如果是,则直接返回 value。否则,一直顺着 context 往前,最终找到根节点(一般是 emptyCtx),直接返回一个 nil。所以用 Value 方法的时候要判断结果是否为 nil。

因为查找方向是往上走的,所以,父节点没法获取子节点存储的值,子节点却可以获取父节点的值。

在最后我们需要了解如何使用上下文传值,context 包中的 context.WithValue 能从父上下文中创建一个子上下文,传值的子上下文使用 context.valueCtx 类型:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|

func WithValue(parent Context, key, val interface{}) Context {

// key必须为非空

if key == nil {

panic("nil key")

}

// 对 key 的要求是可比较,因为之后需要通过 key 取出 context 中的值,可比较是必须的。

if !reflectlite.TypeOf(key).Comparable() {

panic("key is not comparable")

}

return &valueCtx{parent, key, val}

}

|

valueCtx的key、val都是接口类型,在调用WithValue的时候,内部会首先通过反射确定key是否可比较类型(同map中的key),然后赋值key

WithValue 创建 context 节点的过程实际上就是创建链表节点的过程。两个节点的 key 值是可以相等的,但它们是两个不同的 context 节点。查找的时候,会向上查找到最后一个挂载的 context 节点,也就是离得比较近的一个父节点 context。所以,整体上而言,用 WithValue 构造的其实是一个低效率的链表。

参考

https://colobu.com/2017/07/11/dive-into-sync-Map

https://segmentfault.com/a/1190000015242373

https://pathbox.github.io/2018/04/05/understand-sync.Map-in-Goalng/

http://www.qiuxiaobing.cn/%E7%BC%96%E7%A8%8B%E8%AF%AD%E8%A8%80/2018/03/09/go-sync-map.html

http://www.gogodjzhu.com/index.php/code/basic/397/

http://russellluo.com/2017/06/go-sync-map-diagram.html

5.4 条件变量

5.5 同步组

Go 标准库源码分析 - sync 包的Pool

5.7 并发安全散列表

6.1 上下文 Context

go context剖析之源码分析

5.3 原子操作