单机定时器的实现方案

文章目录

理解定时器

很多场景会用到定时器,例如

- 使用 TCP 长连接时,客户端需要定时向服务端发送心跳请求。

- 财务系统每个月的月末定时生成对账单。

- 双 11 的 0 点,定时开启秒杀开关。

定时器像水和空气一般,普遍存在于各个场景中,一般定时任务的形式表现为:经过固定时间后触发、按照固定频率周期性触发、在某个时刻触发。定时器是什么?可以理解为这样一个数据结构:

- 存储一系列的任务集合,并且 Deadline 越接近的任务,拥有越高的执行优先级

- 在用户视角支持以下几种操作:

- NewTask:将新任务加入任务集合

- Cancel:取消某个任务

- 在任务调度的视角还要支持: Run:执行一个到期的定时任务

判断一个任务是否到期,基本会采用轮询的方式, 每隔一个时间片 去检查 最近的任务 是否到期,并且,在 NewTask 和 Cancel 的行为发生之后,任务调度策略也会出现调整。

说到底,定时器还是靠线程轮询实现的。

数据结构

我们主要衡量 NewTask(新增任务),Cancel(取消任务),Run(执行到期的定时任务)这三个指标,分析他们使用不同数据结构的时间 / 空间复杂度。

双向有序链表

LinkedList 是一个天然的双向链表

- NewTask:O(N)

- Cancel:O(1)

- Run:O(1)

分析:

- NewTask O(N) 很容易理解,按照 expireTime 查找合适的位置即可;Cancel O(1)

- 任务在 Cancel 时,会持有自己节点的引用,所以不需要查找其在链表中所在的位置,即可实现当前节点的删除,这也是为什么我们使用双向链表而不是普通链表的原因;

- Run O(1),由于整个双向链表是基于 expireTime 有序的,所以调度器只需要轮询第一个任务即可。

最小堆

最小堆定时器的实现方式,是最常见的一种实现定时器的方式。堆顶时钟保存最先到期的定时器,基于事件触发的定时器系统可以根据堆顶定时器到期时间,进行睡眠。基于周期性睡眠的定时器系统,每次只需遍历堆顶的定时器是否到期,即可。堆顶定时器超时后,继续调整堆,使其保持为最小堆并同时对堆顶定时器进行超时判断。

PriorityQueue 是一个天然的堆,可以利用传入的 Comparator 来决定其中元素的优先级。expireTime 是 Comparator 的对比参数。

- NewTask:O(logN)

- Cancel:O(logN)

- Run:O(1)

NewTask O(logN) 和 Cancel O(logN) 分别对应堆插入和删除元素的时间复杂度 ;

Run O(1),由 expireTime 形成的最小堆,我们总能在堆顶找到最快的即将过期的任务。定时器超时处理时调整堆的复杂度在所有定时器都超时情况下为:O(nlgn)。

堆与双向有序链表相比,NewTask 和 Cancel 形成了 trade off,但考虑到现实中,定时任务取消的场景并不是很多,所以堆实现的定时器要比双向有序链表优秀。

时间轮

定时器的实现方式有两种:一级时间轮和层级时间轮。

一级时间轮

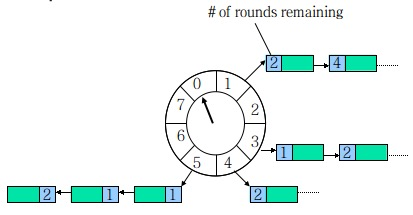

时间轮 是一个环形结构,可以用时钟来类比,钟面上有很多 bucket ,每一个 bucket 上可以存放多个任务,使用一个 List 保存该时刻到期的所有任务,同时一个指针随着时间流逝一格一格转动,并执行对应 bucket 上所有到期的任务。任务通过 取模 决定应该放入哪个 bucket 。和 HashMap 的原理类似,newTask 对应 put,使用 List 来解决 Hash 冲突。

以上图为例,假设一个 bucket 是 1 秒,则指针转动一轮表示的时间段为 8s,假设当前指针指向 0,此时需要调度一个 3s 后执行的任务,显然应该加入到 (0+3=3) 的方格中,指针再走 3 次就可以执行了;如果任务要在 10s 后执行,应该等指针走完一轮零 2 格再执行,因此应放入 2,同时将 round(1)保存到任务中。检查到期任务时只执行 round 为 0 的, bucket 上其他任务的 round 减 1。

再看图中的 bucket5,我们可以知道在 $8+5=13s$ 后,有两个任务需要执行,在 $16+5=21s$ 后有一个任务需要执行。

- NewTask:O(1)

- Cancel:O(1)

- Run:O(M)

- Tick:O(1)

M: bucket ,M ~ N/C ,其中 C 为单轮 bucket 数

时间轮算法的复杂度可能表达有误,比较难算,仅供参考。另外,其复杂度还受到多个任务分配到同一个 bucket 的影响。并且多了一个转动指针的开销。Run最坏情况O(M),平均O(1),显然格子越多每个格子对应的List就越短,越接近O(1);最坏情况下所有的任务都在一个格子中,O(M)。

传统定时器是面向任务的,时间轮定时器是面向 bucket 的。

时间轮 有两个重要的参数:tickDuration 和 ticksPerWheel。

- tickDuration:即一个 bucket 代表的时间.

- ticksPerWheel:一轮含有多少个 bucket ,如果任务较多可以增大这个参数,降低任务分配到同一个 bucket 的概率。

ticksPerWheel 控制了时间轮中 bucket 的数量,决定了冲突发生的概率,tickDuration 决定了指针拨动的频率,一方面会影响定时的精度,一方面决定 CPU 的消耗量。当任务数量非常大时,考虑增大 ticksPerWheel;当时间精度要求不高时,可以适当加大 tickDuration,不过大多数情况下,不需要 care 这个参数。

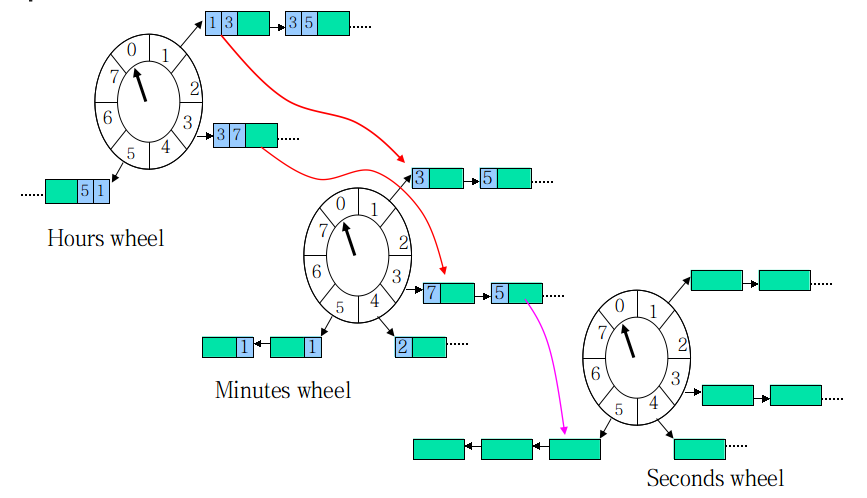

层级时间轮

如果定时器轮的精度是1ms,那么spoke个数为2^10时,仅仅能够表示1s,2^20表示17.476min.如果精度为1s,那么spoke个数为2^10时,能够表示17min,2^20表示12day.所有这种一级时间轮的实现方式所带来的空间复杂度还是不小的。特别是在需要跨度比较长的定时器时。基于此,就出现了层级时间轮.

如果任务的时间跨度很大,数量也多,传统的 时间轮 会造成任务的 round 很大,单个 bucket 的任务 List 很长,并会维持很长一段时间。这时可将轮盘按时间粒度分级:

层级时间轮的实现方式被比作经典的”水表实现方式”,一级时间轮只有一个进制,层级时间轮采用了不同的进制,最低级的时间轮每个spoke表示基本的时间精度,次级时间轮每个spoke表示的时间精度为最低级时间轮所能表示时间长度,依次类推。例如内核的时间轮采用5级时间轮,每一级时间轮spoke个数从低级到高级分别为:8,6,6,6,6,所能表达的时间长度为:2^6 2^6 2^6 2^6 2^8 = 2^32 ticks,在系统tick精度为10ms时,内核时间轮所能表示的时间跨度为42949672.96s,约为497天。

现在,每个任务除了要维护在当前轮盘的 round,还要计算在所有下级轮盘的 round。当本层的 round 为 0 时,任务按下级 round 值被下放到下级轮子,最终在最底层的轮盘得到执行。

- NewTask:O(H)

- Cancel:O(H)

- Run:O(M)

- Tick:O(1)

H:层级数量

设想一下一个定时了 3 天,10 小时,50 分,30 秒的定时任务,在 tickDuration = 1s 的单层时间轮中,需要经过:$3246060+106060+5060+30$ 次指针的拨动才能被执行。但在 wheel1 tickDuration = 1 天,wheel2 tickDuration = 1 小时,wheel3 tickDuration = 1 分,wheel4 tickDuration = 1 秒 的四层时间轮中,只需要经过 $3+10+50+30$ 次指针的拨动!

当时间跨度很大时,提升单层时间轮的 tickDuration 可以减少空转次数,但会导致时间精度变低,层级时间轮既可以避免精度降低,又避免了指针空转的次数。如果有时间跨度较长的定时任务,则可以交给层级时间轮去调度。

最佳实践

如何在时间堆和时间轮之间如何做选择,需要区分场景,做一个简单的对比:

-

时间堆是高精度版本定时器,是面向任务的,当任务数非常大时,使用堆 (PriorityQueue) 维护任务的新增、删除会导致性能下降,

-

时间轮是低精度版本定时器,面向 bucket,设置合理的 ticksPerWheel,tickDuration ,可以不受任务量的限制。所以在任务非常多时,时间轮可以表现出它的优势。相反,如果任务量少,时间轮内部的 Worker 线程依旧会不停的拨动指针,虽然不是特别消耗性能,但至少不能说:时间轮一定比时间堆优秀。时间轮 由于开辟了一个 bucket 数组,占用的内存会稍大。

上述的对比,让我们得到了一个最佳实践:在任务非常多且对时间精准度要求低时,使用时间轮可以获得性能的提升。例如服务治理框架中的心跳定时任务,服务实例非常多时,每一个客户端都需要定时发送心跳,每一个服务端都需要定时检测连接状态,这是一个非常适合使用时间轮的场景。如果对时间精准度要求非常高,最小堆是非常合适的方案.

参考:

https://www.cnkirito.moe/timer/

https://blog.csdn.net/anonymalias/article/details/52022787

文章作者 Forz

上次更新 2019-10-20